Voici la transcription de la première conférence du cycle de la Cinémathèque en lien avec la venue à Paris de l’exposition du MoMA: “L’Art des morts : la création morbide chez Tim Burton” qui s’est déroulée le lundi 12 mars 2012 à 19h dans la salle Henri Langlois suivie de la projection de Sweeney Todd (2007). Elle fut animée par le critique et historien du cinéma Antoine de Baecque, auteur du livre Tim Burton par Antoine de Baecque paru en 2005 aux éditions Cahiers du Cinéma, réédité en 2007, 2010 et 2012 dans des éditions augmentées.

L’objet de cette conférence est de démontrer que la mort, dans les films de Tim Burton, n’est pas le signe d’une fin ni la marque d’une décrépitude mais bel et bien le début d’un commencement. Bien que l’exposition soit elle-même la meilleure représentation possible du titre de cette conférence : “l’Art des morts”, Antoine de Baecque nous montrera 5 extraits de films ainsi que des dessins et des polaroids faits par le réalisateur pour approfondir la question.

Bonne lecture !

***

La mort chez Tim Burton ouvre la porte, non comme dans la plupart des traditions religieuses d’un ciel paradisiaque mais d’un tombeau coloré, carnavalesque et surtout inventif. C’est un processus de création macabre, un “Art des morts”.

Commençons tout de suite avec un extrait ô combien emblématique de Batman Returns (1991) dans lequel nous assistons à la mort de Selina Kyle et à sa résurrection en Catwoman.

(extrait 1 : mort de Selina & naissance de Catwoman)

(extrait 1 : mort de Selina & naissance de Catwoman)

La mutation de Selina en Catwoman est le couronnement de cette logique macabre du retour vers une vie chargée des souvenirs et des stigmates de la mort. Selina tombe la tête en arrière et la caméra avec elle. Max Shreck vient de la pousser du 20ème étage de la Shreck Tower. Écrasée au sol dans la neige, Michelle Pfeiffer est morte lorsqu’une bande de chat vient littéralement visiter son cadavre. L’un pénètre dans sa bouche avec la patte et la langue, d’autres la reniflent, l’appellent en miaulant, un dernier lui dévore le doigt et suce son sang. C’est alors que les yeux de la jeune femme s’ouvrent brusquement, ils voient depuis l’autre monde. Michelle Pfeiffer enfin confrontée à son vrai rôle, se relève mais elle conservera désormais la pâleur déplorable du cadavre. Rentrée chez elle, elle saccage tout, bombant de peinture noire ses habits trop jolies comme sa maison de poupée, de même que dans le premier Batman (1989), le Joker va baver sa haine de l’Art et de la culture officielle en souillant de couleurs vives les toiles de maîtres du Gotham Museum.

Selina, encore cadavre, cherche une seconde peau qui pourrait lui rendre de la vie. Elle déchire ses costumes de secrétaire modèle, se jette sur un trench de sky ; voilà le créateur à l’œuvre dans cette logique d’invention et de création à partir de la mort. Burton propose sa version de la mode du recyclage : un morceau de sky et quelques coutures pour faire une peau de chat ainsi qu’un dé à coudre et des aiguilles pour les griffes. Mais en filmant cette leçon de mode comme une mue physiologique, le cinéaste n’a pas seulement révélé un personnage car lorsque Catwoman se relève, miaulant, moulée dans sa gaine noire, on peut lire sur un coin de mur, imprimé en lettres roses, l’expression “Hell Here”, ce que l’on peut traduire par “Ici c’est l’enfer”. Burton a filmé une résurrection comme une descente aux enfers, rythmée par la chute, le viol, le réveil et la rage destructrice. C’est cette épreuve, cette vocation suicidaire permettant aux personnages de revêtir leur vraie peau et leur vrai destin, qui confère à Batman Returns sont atmosphère illuminée. Gotham City est une ville d’après la mort, où l’on fait la fête, on décore des sapins de Noël, où l’on créait des super-héros dans le seul but d’oublier que chacun est un fantôme, avec l’unique joie de grimer des cadavres. Chaque revenant porte ainsi sa mort avec magnificence et le film ne fonctionne que sur la prise en charge de ce drôle d’habit du deuil, qui sert aussi de lugubre habit de fête.

Les personnages chez Burton sont composés de bric et de broc, de références multiples, de plaisanteries, de détournements, de charades mais ils existent, ils ont une chaire qui leur est propre. Burton construit ses figures comme Catwoman sa combinaison ou comme Edward son habit de cuir. Les pièces sont rapportées mais les coutures sont personnelles, mises à nu, véritable parure de Frankenstein. Ces empreintes qui sont autant de cicatrices, empreints à la littérature Européenne, à la bande-dessinée ou à la cinéphilie, le cinéaste ne les a pas gommées comme un voleur de maux ou de signes mais il les a enfoncées si profond dans la substance de ses personnages que les chaires des corps de cinéma se sont refermées sur eux. Jamais les cicatrices n’arrêtent les visions personnelles, elles préfèrent les troubler de l’intérieur, les relancer par devant. Ainsi ces créatures sont à Tim Burton parce qu’elles appartiennent à tout le monde, portants sur elles les marques de leur long voyage, de la mort vers la vie, de l’Europe vers l’Amérique, de l’enfance vers la fin du monde.

Ce qui intéresse Tim Burton dans Batman Returns, sans doute son film le plus ambitieux et achevé, c’est la manière faire naître et apparaître des figures. Il s’agit là d’une construction très particulière qui privilégie l’Art du portrait sur la narration linéaire, qui masque l’action derrière la rencontre des protagonistes, choisissant l’univers et ses figures contre la mise en scène et ses formes virtuoses du cinéma.

Il faut même dire que l’action intéresse peu Burton. Les quelques scènes de poursuites ou de combats sont d’un ennui à mourir, visiblement laissées à une seconde équipe comme gage du bon respect des impératifs Hollywoodiens. Plus encore, il n’y a pas à proprement parlé, de fil narratif suivi dans sa clarté et dans son unicité dans Batman Returns mais des lignes de vie correspondants aux destins des 4 héros du film, lignes se croisant lors de rencontres et duels. Chacun a sa vie, émet ses propres signaux, joue sa propre partition et tente parfois de voler l’espace d’un autre. En fait le film est moins mis en scène que composé comme un film animalier, l’un de ces documentaires qui suit un animal depuis sa naissance, nous l’avons vu ici avec le chat Catwoman, et le confronte sans cesse au danger qui parsème son initiation. Filmer des animaux, tel est le projet de Burton, enlever de l’humain, faire mourir l’homme qui est en chaque personnage pour n’en garder que la bête, donc une vie à l’état brut, à l’état primitif ; voilà l’essence des portraits, des métamorphoses et des rencontres.

***

La composition des personnages/figures/animaux dans l’univers de Tim Burton relève toujours de ce processus de création macabre. C’est l’épreuve de la mort, le retour depuis le monde des morts ou la confrontation/initiation à cet enfer qui fait le personnage, qui lui donne ses caractéristiques, son apparence, son histoire. Et cela dès le premier héros Burtonien, le jeune Vincent créé au printemps 1982 alors que le jeune cinéaste a 23 ans. C’est un garçonnet de 7 ans qui existe puis se laisse deperire, miné par ses angoisses et ses visions. Sa manière de croire d’avantage aux créatures sombres de son imagination que les jeux des enfants de son âge dans le jardinet ensoleillé de ses parents, est un signe aussi de son évolution, presque de son désir macabre. Vincent est la première des créatures Burtoniennes évidemment inspiré par la psychologie et le look de son hauteur : renfermé, mélancolique, échevelé mais aussi l’esquisse de tant de personnages à venir puisqu’on peut y voir déjà Edward Scissorhands (1990), Ed Wood (1994), Mister Jack dans The Nightmare Before Christmas (1993) et Victor, le héros macabre de Corpse Bride (2005), son prolongement directe et quasi gémellique deux décennies plus tard.

Vincent Malloy s’imagine être Vincent Price et fait des expériences un peu folles sur un chien qui devient un monstre terrifiant, sur une tante plongée dans une marmite de cire bouillante, transforme le jardin de sa mère en cimetière dans lequel il creuse des tombes et fini dans le noir, prit dans un cauchemar oblique et expressionniste, citant les derniers vers du Corbeau d’Edgar Allan Poe, avec le ton à la fois grand éloquent et grave d’un acteur Shakespearien. Ce personnage à la Edgar Allan Poe, écrivain qui a beaucoup marqué Tim Burton dès son adolescence, est d’une poésie noire, celle des tombeaux, des enterrés vifs, des morts-vivants qui vivent vraiment parce qu’ils sont condamnés à cette déréliction même et qu’ils y trouvent une forme supérieure esthétique, incarnée d’existence. Cette confrontation à l’angoissant trou noir va être l’épreuve choisie par tous les héros Burtoniens et cela dès l’enfance, dès les premiers essais et nous en avons un bon exemple dans un dessin de Trick or Treat, un des premiers tests d’animation de Tim Burton pour un projet de Disney :

Au centre de l’image se trouve un petit Vincent sous la table des adultes. Il fait face au grand trou noir de la mort et tout se colore à ce moment de sa vie, de ce passage de l’initiation à la mort qui lui fait face. D’une certaine manière, de cette confrontation au trou noir de la mort, naissent toutes ces couleurs qui s’impriment sur les jambes des adultes et qui vont les transformer en une sorte de monstres de carnaval, plus vivants que les véritables adultes.

Du point de vue de la création morbide, la figure de Bételgeuse dans le film Beetlejuice (1988) est exemplaire, l’une des plus délirantes et ouvertement morbides du cinéaste. Revenant du pays des morts, suturé et puant la putréfaction, vulgaire et drôle, excité et dégénéré, il est au comble du mauvais goût tout en portant à son plus haut point de primitivisme la construction du personnage Burtonien selon la logique grotesque du carnaval. Burton rencontre ici un comédien qu’il va vénérer tout en lui offrant bientôt ses plus beaux rôles : Michael Keaton qui sera successivement Bételgeuse puis Batman.

La force première de ce personnage et du film en entier, se fonde sur une série de mariages à priori impossibles. Le macabre et le rire, l’épouvante et le grotesque, la chronique quotidienne et l’expressionnisme, la terreur face à la mort et le surréalisme des séquences d’animation. Burton tient les deux bouts contradictoires de ces rapprochements et leur fait prendre forme avec un brio tout particulier. On a souvent l’impression en voyant Beetlejuice que l’intérieur et l’extérieur, le monde des enfers, l’univers des vivants et celui des objets animés communiquent. C’est ce qu’on pourrait appeler “l’effet maquette” et certaines scènes du film débutent dans le monde et se terminent dans la maquette miniature de la réalité et inversement. Ces villes ou décors en miniature, qu’on remarque souvent dans les films de Tim Burton, proviennent peut être des gigantesques fresques qu’il dessinait adolescent et dont nous avons quelques exemples dans l’exposition de la Cinémathèque. On découvre ainsi la présence obsédante des cadavres et des squelettes, ce dont Burton témoigne en disant à propos de ces marques du macabre qui prolifèrent et pullulent dans ses films dès le début, dès les travaux préparatoires et dès les dessins d’enfance :

“une fois que ces choses sont en moi, je ne peux plus les exorciser, j’étais même écœuré par les squelettes que je mettais partout. J’adore les squelettes, je croyais en avoir fini avec eux mais ils revenaient toujours. Je les aime tellement, cette imagerie macabre est devenue une partie de moi-même.”

Le motif par excellence de cette création macabre des personnages chez Burton est le masque que l’on pourrait qualifier de mortuaire, du moins couturé, cicatrisé où comme dans l’exemple de Bételgeuse, putréfié, joyeux et sardonique. Bételgeuse est donc ce premier masque qui va être rejoint bientôt, au fur et à mesure que Burton avance dans sa carrière, par d’autres masques puisque nous pouvons dire que sa façon de filmer est en quelque sorte une manière d’accumuler les masques, de grimer la plupart de ses personnages, en tout cas de ceux auxquels il s’attache plus particulièrement. C’est bien sûr le cas dans Batman puisque tout tourne autour de cette confrontation entre deux masques : celui de Batman, le justicier et celui du Joker. Ce qui passionne Burton dans le personnage de Batman, c’est de le traiter justement comme un masque. Le costume de Batman fait scandale. Il passe du bleu dans les comics au noir dans le film, des oreilles en pointes et une musculature incorporée dans le cuir lui-même d’un poitrail désormais marque d’une ligne sculpturale ont été ajoutés, ce qui contraste avec le caractère plutôt fluet voir malingre de l’acteur qui le porte : Michael Keaton. Ce costume est dont un vrai masque, au sens où il cache autant qu’il révèle celui de la chauve-souris sombre et mortifiée, qui veut effrayer autant qu’il est effrayé par le monde, par ses origines et par ses ennemis. Les masques peuvent servir aussi bien à se camoufler mais ils sont aussi une façon de rendre publique un sentiment, d’extériorisation comme lors de la parade de carnaval, cette parade des masques où chacun porte le masque représentatif de sa psyché personnelle.

“Pour moi, ça a été et reste un moyen de m’exprimer au grand jour. Par exemple, quand je me rend dans des soirées de Halloween, c’est toujours très libérateur d’évoluer derrière un masque. Se déguiser libère une formidable énergie et c’est une chose à laquelle j’aime assister lorsque je tourne. Je n’arrêtais pas de plaisanter sur ce sujet avec Michael Keaton pendant le tournage de Batman, jusqu’à exploser de rire parfois. J’ai grandit en regardant Lon Chaney et Boris Karloff. On pouvait capter à quel point ils se sentaient libre sous leur tonne de maquillage. On les voyait très distinctement, contrairement à l’idée reçue. Cela libère un acteur d’être caché derrière un masque et il peut donc se montrer d’avantage. C’est par exemple ce qui a permit à Michael Keaton d’interpréter ces monstres étranges que sont Bételgeuse et Batman. Je trouve magique ce coté transformiste des acteurs, que ce soit Johnny Depp en Edward ou Jack Nicholson en Joker. Il est fascinant de voir des comédiens se camoufler et ainsi à travers le masque, révéler d’autres facettes d’eux-mêmes.”

Cette interprétation contrastée dans Batman, ne pouvait fonctionner qu’avec donc un alter-ego, aussi original que puissant, un méchant aussi complexe et profond que pouvait l’être le sur-mâle positif. Le Joker prend dès lors, dans l’esprit de Tim Burton et dans son film, une place extrêmement importante, même démesurée en regard de la construction classique de ces récits héroïques où il ne devrait être qu’un utile faire-valoir. Dans le Batman de Burton, le spectateur peut légitimement se demander si ce n’est pas Batman qui devient le faire-valoir du Joker. Ce-dernier est aussi extraverti que Batman est introverti. Ce sont deux énergies mentales contraires et complémentaires. Le Joker va devenir la lumière folle du film, Batman son ombre mélancolique. Pour marquer son attachement à cette idée, Burton choisi Jack Nicholson pour incarner un Joker qui semble un prolongement encore plus délirant et terrifiant peut être du Bételgeuse de Beetlejuice. Ce sera la force du film, construit sur la déflation du héros et l’inflation, infatuation même du super-vilain le plus m’as-tu-vu du cinéma ressent. Jack Nicholson, la vraie vedette de box-office de Batman, est ainsi placé au centre d’un film que Burton veut comme cela : un rire inquiet qui résonne au cœur de l’œuvre et qui amène le sombre partout dans le film. La vision que le cinéaste professe de son contre-héros, ne pouvait d’ailleurs qu’inquiéter les imminents dirigeants de Warner :

“Il est d’autant plus fascinant qu’il [le Joker] est libre de faire ce qu’il veux, qu’il vit en marge, considéré comme un paria. De même que Bételgeuse, il représente le coté obscur de la liberté. La démence, et c’est terrifiant, est la forme la plus absolue de la liberté. Il ne respect rien des codes sociaux. Le fait de porter un masque forçait Nicholson a explorer les aspects les plus troubles de son subconscient, à montrer d’autres facettes de sa personnalité. Pour beaucoup d’acteurs, porter un masque aurait été étouffant, chez lui, c’était libérateur.”

Tim Burton mène là la tradition carnavalesque du rire inquiet à son point d’orgue. Il est important que le cinéaste tienne à animer cette parade carnavalesque et à intégrer ces masques macabres au sein d’un film dont le héros, Batman, se doit d’être une incarnation de l’esprit de sérieux contemporain. Dans un espace urbain, Gotham City est tout à fait balisé selon la froide raison d’une vision presque totalitaire du monde. Tim Burton revendique ici la pratique carnavalesque du rire comme acte subversif, tel un pamphlet acoustique, agressif, coloré, morbide, adressé à tous les pouvoirs, y compris ceux qui tiennent l’Art du cinéma en laisse, au sein des majors Hollywoodiennes. Joker ne lance pas seulement ses tâches de couleurs sur les tableaux de maîtres comme dans la visite du Gotham Museum cité plus haut, il projette sa mauvaise humeur joyeuse vers tous les visages des tenants du pouvoir. Ceux qui, à Gothma City comme à Hollywood, méprisent et tentent de faire taire le carnaval, la fête foraine, les clowns de tous poils et les esprits immoraux de tous ordres. À Gotham ainsi, le carnaval est tenu en suspicion : moment du masque, de l’ambiguité, et le rôle justicier de Batman consiste justement à faire la chasse à ces représentants, dévoyés de la culture grotesque, c’est-à-dire le Joker et ses sbires, ceux qui ne respectent rien, se moquent de tout et se griment généralement en masques grotesques.

Cette culture va d’ailleurs remettre en cause ce qui est le plus emblématique : la sacro-sainte beauté des femmes lors de fausses publicités très drôles et féroces, qui sont intégrées dans le corps même du film par un contre-réseau clandestin de télévision.

C’est un moment à la fois étonnant mais généralement assez peu commenté de Batman. Ces mannequins ainsi que les présentateurs voient leur peau se recouvrir de pustules, de boutons, de rougeurs et de furoncles, imposant sur ces visages qui devraient être avenants, un masque grotesque et répugnant, précisément celui du mardi gras dans la tradition carnavalesque dont semble s’être inspiré Burton à travers le processus de création morbide du Joker qui, par maîtrise de la chimie, des humeurs et des sécrétions, créait cette mystérieuse pollution. Dans ce grand combat de mardi gras et de l’ordre urbain incarné par la rivalité radicale entre le Joker et Batman, le cinéaste choisi évidemment le camp du premier, revendiquant les bienfaits subversifs du carnaval et les vertus jouissives de la mascarade morbide. Une partie du cinéma de Tim Burton peut être décrite comme une ambitieuse parade de carnaval. Tous ses personnages fétiches portent des masques et semblent déguisés. L’ordre social est bouleversé puisque les héros Burtoniens sont tous sans exception, des rêveurs et des marginaux, voir des exclus et les films eux-mêmes sont susceptibles d’êtres racontés comme une succession de numéros joués sur la scène d’un théâtre de foire. Que l’on pense à Batman, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood ou encore Mars Attacks ! (1996), nombre de ses œuvres sont postées à l’avant-garde de cette culture carnavalesque retrouvée et rénovée. À la hiérarchie sévère et triste du sérieux, notamment incarné par Batman, Tim Burton propose dans ses films et par ses principales figures, le goût du travestissement, l’éloge du divertissement grotesque. L’univers du cinéaste ne peut pas trouver meilleur évocation ou métaphore que la procession de mardi gras, ce qu’il filme explicitement à travers quelques rites et cérémonies qui pourraient prendre place dans une telle parade :

- le mariage d’abord fantastique, puis morbide et enfin obscène qui conclut Beetlejuice

- la visite au musée dans Batman

- la procession des voisins et surtout des voisines dans Edward Scissorhands

- les raids des clowns dans Batman Returns

- le cérémonial initiatique des citrouilles dans The Nightmare Before Christmas

- la fête de fin de tournage qui vire au travestissement dans Ed Wood

- les incursions des Martiens vers la Maison Blanche dans Mars Attacks!

- la séquence de cirque dans Big Fish (2003)

- la procession des enfants menés par le masque Willy Wonka dans Charlie & The Chocolate Factory (2005)

- la danse de mort enfiévrée et macabre de Corpse Bride

À chaque reprise, ce sont les parades, les masques, l’inversion des valeurs et des corps, le travestissement, le déguisement, les jeux, le rire déplacé voir la faute de goût qui révèle la vraie nature d’un cinéma qui, pour Tim Burton, a la vertu de pouvoir transformer l’univers en scène de carnaval. C’est donc sur ce modèle du masque macabre que s’élaborent quasi tous les personnages inspirés de Tim Burton, incarnations de cette création morbide à l’œuvre chez lui.

***

Nous allons étudier maintenant une série de dessins qui montre très précisément cela, qu’ils soient liés à des films ou à des œuvres écrites comme The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories (1997) ou des dessins purement “artistiques”.

Ces dessins proposent deux types de figures macabres. Ce sont soit des figures couturées, où la cicatrice joue le rôle central dans le sens où c’est elle qui fait tenir ensemble des bouts hétérogènes récupérés sur des corps éparpillés, processus de la création du monstre de Frankenstein; soit des figures momifiées, qui contiennent à l’intérieur de bandelettes ou de linges une sorte de corps homogène mais qui est en voie lui, de putréfaction. Deux formes de morts intégrées dans la vie sont donc présentes dans cette série de dessins. Commençons avec Sally :

Peut être l’une des plus belles héroïnes Burtoniennes, Sally apparaît dans The Nightmare Before Christmas et n’est faite que de coutures dont d’ailleurs certaines séquences dans le film, la conduise à les défaire ou au contraire à se recoudre, c’est-à-dire reprendre le geste qui a inauguré sa création macabre : celle de mettre ensemble deux fragments de corps morts différents. C’est cette fusion qui créait la vie à partir de la mort.

Ensuite nous avons L’Homme Vert, peint en 1996 qui est une figure orpheline dans le sens où elle n’a pas servit à un film. On y voit très clairement cette recomposition d’un corps à partir de fragments macabres, cousus par les cicatrices, rayés d’une plaie qui est celle du rire comme le Joker. La figure de la décomposition, notamment celle du nez, est remplacée par une sorte de coin d’acier qui lui donne presque l’apparence d’une gueule cassé de la première Guerre Mondiale.

Femme bleue avec vin de la mort (1997) : c’est toujours une figure couturée, recousu où les cicatrices donnent vie en quelque sorte, avec ce lien, déjà introduit très fortement avec le Joker, entre le liquide et la mort. Lien que l’on retrouve ensuite à la fin de Corpse Bride. La peinture est très proche d’un des grands polaroids de Burton que l’on peut voir au début de l’exposition. C’est une série qui date des années 90, fabriquée généralement avec la compagne de Burton à l’époque : Lisa Marie.

Ici, Fille Bleue avec crâne et enfant mort est d’inspiration ouvertement macabre et morbide avec la présence de symboles de la mort et celle, obsessionnelle, des coutures et des cicatrices.

Passons maintenant au second schéma graphique de la création morbide : la momie. Ici ce sont deux enfants momies qui se disputent, issue du célèbre recueil de nouvelles de Tim Burton : The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories où 23 histoires sont illustrées d’un ou plusieurs dessins à la plume, noir et blanc ou en couleurs, entre angoisses et douleurs de l’adolescence, comique et macabre. Ce sont quasiment des poèmes mais à chaque fois hantés par la mort, la monstruosité physique, le désamour ou l’absence des parents, la solitude des enfants. Le cinéaste défini lui-même ses récits et ses dessins comme :

“Des comptes destinés à l’homme moderne et une porte ouverte sur ma personnalité macabre.”

L’un des héros de cette série est une sorte de parodie de Superman, projet de film avorté qui occupait Tim Burton à ce moment là (Superman Lives). Il s’agit du personnage de Stainboy : L’enfant Tâche, un super-héros de 10 ans qui laisse, quand il se déplace, des tâches gluantes derrière lui. Tim Burton en a d’ailleurs fait un petit film d’animation que l’on peut voir dans l’exposition. Il porte sa cape et son S sur le torse comme un Superman revu par Tim Burton qui lui aussi s’apparente, surtout par la figure des yeux exorbités, à une momie.

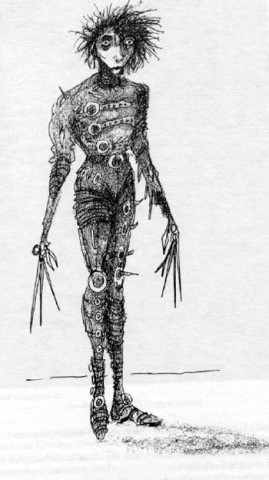

Dernier dessin qui peut faire la synthèse de ces deux inspirations graphiques et chirurgicales, entre les cicatrices et les bandelettes, c’est bien sûr Edward Scissorhands tel que dessiné par Tim Burton dans un des nombreux dessins préparatoires qui datent souvent de plusieurs années avant la réalisation du film en 1990. On y voit le costume qui relève à la fois de la couture, donc de la cicatrice, et des bandelettes, donc de la momification. Edward est un enfant qui n’est pas fini dans le sens où il a été conçu par un créateur à la Frankenstein qui n’a pas eu le temps de lui donner des mains, remplacées par des ciseaux. Le créateur a récupérer des fragments de corps épars pour les coudre ensemble et les cicatriser. Edward est une sorte de momie par son costume fait de bandelettes de cuir mais aussi par son visage affublé des mêmes yeux exorbités que Stainboy, magnifiquement bien incarnés par Johnny Depp avec cette sorte de fixité presque irréelle du regard.

***

Revenons maintenant sur un extrait également tiré de Batman Returns, point de départ de cette conférence et point de départ de l’histoire qui est le générique du film de 1992 :

C’est là un générique qui joue sur une puissance d’enfantement c’est-à-dire la naissance du personnage du Pinguin, qui est aussi la capacité d’un cinéaste à mettre au monde des créatures revenues de l’enfance Burtonienne et qui fini par composer un univers profondément défait, hanté, en voie de décomposition, gangréné par la pourriture, l’affecte qui attache chaque personnage dont Pinguin portera évidemment la marque.

Si l’enfance pousse si bien dans Batman Returns comme dans Edward Scissorhands ou la plupart des films de Tim Burton, c’est que d’une certaines façon l’humus est bon, suffisamment dégénéré, constitué d’un mélange de fin du monde et de fin du cinéma.

Gotham City propose ce paysage d’entre deux mondes, d’entre chiens et loups qui appelle les créatures les plus étranges réfugiées, aux marges dans les grottes, dans les égouts, sous les toits, tous les êtres portant en eux du cinéma, fabriqués par la cinéphilie comme par les rêves d’enfance de Burton, sont destinés à la suspicion et l’exclusion. Ils sont nés de la dégénérescence du regard, chassés par la normalité. Le travail d’enfance de Burton qu’il propose de regarder est celui qui va vers ces marges, ces égouts, ces “dinosaures” en quelque sorte. Il s’ouvre ainsi à un univers de disparition, de partition où littéralement, ça sent la mort, où passent les proies et rodent les fauves, ceux que précisément, on interdit de voir aux enfants. Batman Returns apparaît comme le vrai film d’enfant à interdire aux enfants, un monde où la logique serait enfantine, la pensée mélancolique, la chaire décomposée et les pulsions morbides car Burton pratique ces jeux si joyeux, sur des cadavres. Nous l’avons vu avec Catwoman au début, en ce sens, il faut comprendre littéralement le titre du film : Batman Returns, contrairement à la traduction française lors de sa sortie qui a donnée “Batman Le Défi”, qui veut dire “Batman revient” ce qui engendre immédiatement la question : d’où revient-il?

Les quatre figures centrales du film, Batman, Catwoman, le Pinguin et Max Shreck reviennent très clairement d’entre les morts et de ce passage, elles n’ont rien oublié. Le trauma et l’épreuve de la mort ouvraient le premier épisode de Batman puisque l’enfant assistait à l’assassinat de ses parents. Un même voyage initie au second volet que l’on vient de voir puisque le film débute sur cette naissance qui est en même temps un chemin vers le gouffre où Pinguin, l’enfant rejeté par ses parents pour sa monstruosité physique, flotte sur les eaux des égouts dans un berceau de paille sombre. Burton fait ici référence à la mythologie Grec, la descente vers le Royaume des Ombres sur les eaux fangeuses et froides du fleuve Styx, dans la barque de Charon. Ce superbe générique porte la marque glacée de décomposition morbide qui ne cessera de s’imprimer sur le film. Alors, c’est cette marque que l’on reconnaîtra sur chaque visage, sur chaque métamorphose, sur chaque mutation pathologique. Batman n’a ainsi jamais été autant lui-même, si mélancolique, triste fantôme offrant son corps de plus en plus dédoublé, mi-gringalet sous le costume, mi-chevalier armé. De même, Max Shreck, si il porte le visage infernal et terrifiant en lui-même de Christopher Walken, est surtout un personnage hérité en droite ligne physiologique, cinéphilique de son quasi homonyme Max Schreck, l’acteur qui incarné le Nosferatu (1922) de Murnau, l’homme chauve-souris sortant de son cercueil. Revenants de la mort, toutes les figures de Batman Returns portent leur fardeau : une peau marquée par l’enfer, une carapace, un maquillage masquant et révélant les difformités mais également un passé et une histoire. Chaque créature porte d’ailleurs un petit bout d’histoire.

D’une certaine manière, c’est l’histoire qui porte aussi ce processus de création morbide dans cette ville décervelée, sans passé que voudrait être Gotham City. Ce pays d’où reviennent les créatures n’est pas en effet, seulement peuplé par les figures cinéphiles que Burton convoque pour donner un passé à son film, plus encore, ces différentes bêtes qui composent le film sont imprégnées d’une culture profondément Européenne, l’Europe étant le vrai pays macabre d’où reviennent ces fantômes devenus monstrueux aux yeux des habitants d’une ville Américaine sans passé. Aux marges de Gotham City rôde des histoires, des corps, des terreurs hérités de la vieille maison des pays perdus et de l’Europe : Charles Dickens bien sûr, le Vampire des Carpates ensuite dont le désirs de sang traverse les veines de Max Shreck, puis la sorcière médiévale avec ses chats réincarnée en Catwoman et enfin le manoir et le domestique gothique anglais qui sert de repère à Batman. La mort chez Burton créait donc les figures et les personnages qui sont tous d’étranges incarnations de cadavres soit revenus à la vie comme des mutants, morts-vivants, faits de cicatrices et de bandelettes, ce qui permet à ces morceaux épars de reprendre corps et vie. Soit portent déjà les traces de leur futur fin, de leur décomposition prochaine ou lointaine, comme un masque funèbre posé sur leur visage, tel le Joker, Batman lui-même, Pinguin ou les figures plus récentes de Willy Wonka, de Sweeney Todd ou du futur Barnabas Collins dans Dark Shadows (2012). La mort sert également de décors, c’est elle qui occupe l’espace, qui compose les plans, qui en fait la fabrique de film.

***

Voici un quatrième extrait de Beetlejuice :

(extrait 4 à partir de 02:45 en Italien :/)

(extrait 4 à partir de 02:45 en Italien :/)

C’est une descente aux enfers sous la conduite d’une Syvlia Sidney égorgée, qui est une sorte d’humour macabre tonitruant avec des personnages étranges, hauts en couleurs, avec une ambiance oscillant entre la farce d’épouvante et un hall d’aéroport bureaucratique dans lequel Beetlejuice (littéralement jus de cafard) se montre comme une sorte de peinture avec une atmosphère campée à travers une série de rencontres entre personnages excentriques, ce que Burton résumera d’une boutade :

“J’ai fait une version burlesque de L’Exorciste.”

Avec ce film plus ambitieux qu’il n’y parait, son second long-métrage sur lequel il travaille plus de deux années, le cinéaste montre qu’il préfère la composition d’un univers à la mise en scène. La narration classique ou simplement bien ficelée intéresse assez peu un cinéaste qui n’a jamais cherché à écrire lui-même ses scénarios, ni à travailler rigoureusement avec ses scénaristes, pas plus qu’il n’a prit soin de filmer attentivement les scènes d’actions dans ses films. Ce n’est pas le récit, chez Burton, qui entraine les personnages, ce sont ces-derniers, qui par leurs croisements, leurs oppositions, leurs alliances, leurs jeux communs ou contradictoires, détermine une narration qui tient entière en ce qui leur arrive. De même, la caméra Burtonienne n’organise pas le monde selon des déplacements précis, rigoureux ou virtuoses mais c’est bien d’avantage, et on le voit bien dans cette séquence, l’univers créé de toute pièce par le cinéaste qui ordonnance une mise en scène souvent réduite à un simple enregistrement des affects de l’imagination. C’est l’un des apports majeurs du cinéaste ou l’une de ses faiblesses selon le point de vu car il a contribué à désacraliser la mise en scène, pourtant figure discriminante du jugement critique du cinéma, la délaissant au profit de la création ex nihilo d’un univers produit par son imagination fertile et macabre.

Par provocation, on pourrait dire que Tim Burton est d’avantage accessoiriste que metteur en scène, décorateur que cinéaste, maquilleur que dramaturge. Il le revendique d’ailleurs et en fait même, dès ses premiers films, son projet cinématographique. Son rapport au monde n’est pas celui d’un metteur en scène qui re-créerait son propre réalisme par la composition des plans, l’ordonnancement, la mobilité de la caméra ou sa fixité, ses angles de prises de vues. Tim Burton au contraire, déplace en quelque sorte tous ces éléments et notamment le travail décisif vers l’étape créatrice précédente : la conception des personnages, des lieux, des fables, ce que l’on pourrait appeler la fabrique du film et de son atmosphère, là où les grimages, les costumes, les masques, les animations, les dessins, le graphisme des décors, tous ces “il-était-une-fois” sont réunis dans leur genèse. Ce qui suppose un travail extrêmement personnel, singulier, un univers qui n’est qu’à lui depuis l’enfance, ce que démontre parfaitement l’exposition d’ailleurs. C’est un travail irréductible à toute collaboration ou influence extérieure, le choix déterminant de chaque élément est né de l’imagination du poète et sa transcription rigoureuse, aussi bien en terme d’histoire, de caractère, d’apparence, de localisation, d’architecture, de décorum et de masque en quelque sorte; mais également de l’accomplissement d’une œuvre toute à fait collective fabriquée par un spécialise animateur, décorateur, scénariste, costumier, directeur artistique, chef opérateur, choisie, orientée, dirigée par Burton lui-même.

C’est au croisement de cette inspiration singulière et de ces métiers que se tient le réalisme selon Burton, donner le plus de vraisemblance et de crédibilité possible à un monde macabre imaginaire, tel qu’il est sorti tout armé de l’esprit du cinéaste et qui a été mis en forme par ses collaborateurs, selon les indications précises du jeune puis du moins jeune maestro.

Le réalisme chez Burton consiste précisément à faire croire en ses visions, et sa vérité est essentiellement affaire de fidélité à ses principes, comme aux projections mentales nées de son imaginaire macabre. Si bien qu’au terme de “mise en scène”, qui peut définir classiquement le travail essentiel du cinéaste, on préfèrera celui de fabrique, c’est “la fabrique de Tim Burton”. L’aboutissement de cette fabrique macabre Butronienne sont les films d’animation image par image à l’aide de poupées où tout doit être conçu, fabriqué par Burton et ses équipes à partir de rien. Là, aucun frein “réaliste” à l’imagination morbide. Ses deux films libres sont pour cela les deux danses macabres de Tim Burton, là où se retrouve au mieux ce qui vient des cadavres et de la mort, et ce qui va vers le carnaval, le masque et le rire bouffon. Insistons plus particulièrement sur Corpse Bride, littéralement “la fiancée cadavre”, “la noce des cadavres” ou encore “le cadavre de la fiancée” traduit en français par “Les Noces Funèbres” réalisé en 2006. On peut avancer que Corpse Bride est en fait la chambre verte de Tim Burton, cette chapelle hardante, illuminée dédiée à ses morts.

S’il est difficile évidemment d’identifier les proches morts du cinéaste derrière chaque marionnette mais on peut néanmoins indiquer qu’il entreprend ce film à un moment où il prend conscience, après notamment la disparition de son propre père, d’être entouré d’autant de morts que de vivants dans sa vie et ses souvenirs, comme François Truffaut avait décidé, la quarantaine bien entamée, “de vivre avec ses morts”, comme il l’a dit sur le tournage de La Chambre Verte (1978), manifeste cinématographique de cette ligne de conduite. Tim Burton, à un peu plus de 45 ans, décide d’explorer lui-aussi le monde des morts même si ce n’est pas pour la première fois mais d’en révéler également les figures les plus attachantes, d’en peindre les déchirements les plus émouvants, d’en souligner les dévouements et les sacrifices les plus généreux. Corpse Bride n’est donc pas tant habité par le folklore gothique d’un monde funèbre de conventions que par la révélation éminemment personnelle de ce qui semble être au cœur de la psyché de l’univers du cinéaste à ce moment. Cette chambre mortuaire est la pièce centrale de la maison Burton, le salon vers tout converge, un monde d’en dessous que l’on retrouve de films en films mais cette fois véritablement enténébré, voué aux passions les plus gothiques mais aussi l’endroit le plus révélateur de ce carnaval joyeux tout en couleurs, cette manière d’affirmer que pour lui, les vivants seront toujours meilleurs si ils se laissent gouverner par les morts, du moins si ils les admirent et les respectent comme nous le voyons dans le dernier extrait de la conférence, tiré de Corpse Bride.

Cette séquence incarne d’une certaine manière le manifeste esthétique de Tim Burton. Si le cinéaste préfère les morts aux vivants, ce qui semble évident tout au long de Corpse Bride, il faut que ce cadavre-emblème soit absolument beau et le 13ème film de Tim Burton propose une représentation de soi en beau cadavre, c’est-à-dire que beaucoup de personnages du film notamment Victor mais aussi sa fiancée morte, sont des figures très personnelles et autobiographiques, qui rappellent soit Vincent, soit Helena Bonham Carter, la proche femme de Tim Burton. Cela implique une reconstruction poétique morbide, un embellissement post-mortem, une suite de cérémonies funèbres propres à assurer l’esthétisation des dépouilles conservées par l’œuvre dans des formes infiniment visibles et désirables. Burton exploite cette idée nécrophile à travers la peinture collective du monde des morts, travaillant notamment sur deux genres majeures dans ce film qu’ils confient aux cadavres dans Corpse Bride : le cabaret morbide et la parade macabre/funèbre. Ce sont deux moments qu’il fait fusionner dans cette séquence, particulièrement colorés, musicaux, joyeux, convoquant l’ensemble des stéréotypes attendus et bénéficiant en plus des inventions de son compositeur Danny Elfman, qui a un rôle extrêmement important par ses compositions dans la création morbide tout au long des films de Tim Burton.

Le film s’attache également à l’esthétique propre au corps mort qu’il sublime à travers les nuances de la décomposition des chaires, le graphisme des trous dans la peau, des superpositions osseuses et l’animation endiablée des squelettes en une danse macabre.

***

Pour finir, nous pouvons tirer de cette création essentiellement macabre des personnages, du décorum, des figures et de l’univers chez Burton, une conclusion très politique. Burton n’est pas seulement un esthète funèbre car par le macabre de la beauté joyeuse du mort, il mène une politique de la mort. Du moins il confère à cette beauté funèste un rôle politique et une interprétation sociale. Sweeney Todd, réalisé en 2007 et projeté à la suite de la conférence, est une tragédie musicale au sens littérale : un opéra sans espoir où Todd, joué par Johnny Depp et Mrs Lovett jouée par Helena Bonham Carter, sont irrécupérables. Ils veulent tuer, c’est un principe vengeur pour le premier, une survie économique pour la seconde. Johnny Depp et Helena Bonham Carter sont d’autant plus troublant dans ces rôles terribles qu’ils sont encore jeunes, de 10 ou 20 ans trop jeunes par rapport à la scène écrite pour l’opéra. Si bien que l’on ne peut s’empêcher de s’identifier à eux ainsi qu’à leur séduction bizarre, décalée et gothique. Burton renvoi cette signification vers l’enfer le plus sombre qu’il soit car Sweeney Todd égorge en série des innocents comme des coupables, le tout venant de la société et ses extrêmes. Chaque homme solitaire qui entre dans son salon y passe, étonné lui-même devant le sang qui jailli de sa gorge tranchée. Aucune jouissance chez Todd à cet acte rituel, purement mécanique et habituel, juste un certain dégout lassé au bout du compte. C’est un artiste de la coupe fraiche certes, mais surtout un artisan du massacre systématique. La mécanique de son fauteuil qu’il a lui-même bricolé, fait basculer chaque victime, pantin désarticulé, qui vient s’écraser piteusement en contre-bas dans un bruit d’os brisé, vers la cave et le four ; dans un vacarme de chaine pré-industrielle, recouvert par les voix de l’Opéra macabre, machine rudimentaire mais terriblement efficace. Ce système de mort de masse est le chaînon manquant entre la guillotine et le camp d’extermination !

Enfin reste le sang omniprésent et que Burton ne traite pas vraiment comme une ressource de film gore. Il ne s’amuse pas à faire peur, il ne rigole pas avec car ce n’est pas un film au seconde degré. Le sang est d’avantage une matière plastique dès le générique et plus encore à la fin du film lors du dernier plan ou lors des égorgements finaux qui sont comme des tableaux de sang. Il est aussi une matière sociale offerte par flots avec horreur, à une société suffisamment glauque et violante, qui est toujours la notre bien évidemment d’avantage que le Londres de la Reine Victoria, pour s’en délecter, métaphore cannibale d’une civilisation inhumaine où le signe de la toute puissance consiste à écraser son prochain et à le manger pour ne pas être soit-même la victime de cette sauvagerie féroce. Comme dans certaines des tragédies sanglantes de Shakespeare ou du baroque primitif du début du XVIIème siècle, le sang est la métaphore sociale par excellence et l’entre-dévoration la représentation qui permet de décrire au plus juste la société des “frères humains”. La scène superbe de l’invention du pacte cannibale entre Todd et Mrs Lovett, chantée et dansée en duo dans la boutique, est particulièrement explicite de ce point de vu, puisque depuis leur boutique derrière les vitrines, ils voient les hommes qui peuplent Londres comme de la chaire à venir parce que ces mêmes hommes sont déjà en train de se dévorer entre eux. Version d’Opéra baroque de la célèbre maxime Marxiste : “L’homme est un loup pour l’homme”.

Après avoir dénoncé dans Charlie & The Chocolate Factory quelques mois auparavant et avec une extrême virulence, la manière dont la société occidentale élève ses enfants, Tim Burton livre avec Sweeney Todd, un sanglant et macabre pamphlet contre les formes acerbes que prennent nos rapports sociaux. Quand il créait même joyeusement, ce qui n’est pas toujours le cas dans Sweeney Todd, à partir de la mort, c’est surtout pour faire mal à la société où il vit, pour en souligner les malaises, les idées convenues, les hiérarchies attendues. En préférant toujours les cadavres aux vivants, ou en rendant les morts plus séduisants que les vivants, Tim Burton dresse ainsi un réquisitoire et propose un manifeste : contre la norme, il choisi la marge où vivent ses héros, ceux qui se confrontent à la mort.

***

Transcription et photo de la conférence par Loïc.

Plus d’informations sur les conférences de la Cinémathèque Française sur le site officiel.