I. L’enfance à Burbank

Tim Burton est né le 25 août 1958 et grandit dans la maison familiale de Burbank, une petite ville Californienne située aux alentours de Los Angeles qui avait pour particularité d’accueillir bon nombre de studios de cinéma très renommés tels Columbia, Warner Bros. et surtout Disney.

Bien que Burbank puisse sembler être un endroit particulièrement excitant pour le futur réalisateur que sera Tim Burton, il n’en garde que le souvenir d’une ville plutôt paisible mais sans âme, peuplée de gens à la normalité déconcertante et à l’ouverture d’esprit toute relative, figure d’une certaine Amérique qu’il s’essaiera plusieurs fois à dénoncer dans son travail ultérieur.

Le père de Burton travaille au centre sportif de la ville en tant qu’entraineur de Base-Ball tandis que sa mère tient une boutique de cadeaux orientée vers les décors félins.

Introverti et éprouvant des difficultés autant à la maison qu’à l’école, il passe le plus clair de ses temps libres à regarder des films de monstres et d’horreur, à la télé ou au cinéma. Il y découvre donc un certain cinéma qui aura une influence cruciale sur sa carrière à venir, au travers des films de la Hammer (un studio anglais qui produisit des films d’horreurs “gothiques” depuis la fin des années 50 aux années 70), l’emblématique acteur Vincent Price (auquel il rendra plus tard hommage et qui deviendra son ami) ou l’excentricité du réalisateur Ed Wood (au sujet duquel il fera également un film).

Quand tu es plus jeune, tu crées ta propre mythologie et tu détermines ce qui te touche. Et ces films, leur poésie, ces personnages plus grands que nature qui traversaient tant de tourments – la plupart imaginaires – m’interpelaient comme d’autres enfants ont pu être interpelés par les films de Gary Cooper ou John Wayne1 .»

Hormis ce goût pour le cinéma de série B voire Z, il est un enfant comme les autres, qui aime dessiner, jouer ou regarder passer les avions décollant et atterrissant de l’aéroport tout proche.

Quelques faits anecdotiques marquent tout de même son enfance, comme le fait de terroriser son petit voisin en lui faisant croire à l’invasion imminente des martiens, ou encore le fait que ses parents aient muré, pour une raison inconnue, la fenêtre de sa chambre donnant vue sur le jardin. Il se voyait alors obligé d’escalader son bureau pour pouvoir apercevoir l’extérieur, événement qu’il associa “à la nouvelle d’Edgar Allan Poe où un homme est emmuré vivant et brûlé vif. Voilà le genre de sentiments que j’éprouvais à l’égard de mon monde. Burbank, cet endroit mystérieux! ((SALISBURY Mark, op. cit., p. 4)) “.

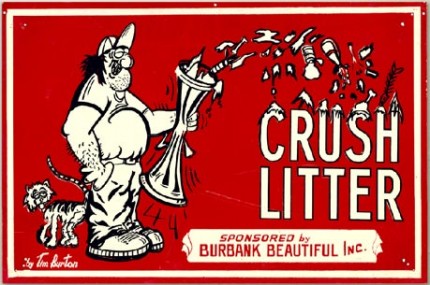

Son goût pour la production artistique se développe également très tôt. Goût pour le dessin en premier lieu. Le jeune Burton aime par dessus tout griffonner, habitude qui ne le quitte plus par la suite. Il développe d’ailleurs dans cet art un talent certain, vite remarqué par les autorités locales qui lui confient en 1972 la responsabilité de décorer l’ensemble des véhicules des services d’entretien de Burbank. Le dessin est pour lui autant un moyen de s’évader du monde réel qu’un langage à part entière qu’il utilise volontiers pour s’exprimer.

Son goût pour le dessin se double d’un goût prononcé pour la réalisation cinématographique. Ainsi, influencé par les films vus au cinéma et à la télévision et armé d’une caméra Super 8, il dirige avec quelques amis de petits court métrages, mêlant souvent animation en stop-motion et prises de vues réelles. Burton le dit lui-même, ces films ne sont pas d’une grande qualité, loin s’en faut, mais ils constituent néanmoins pour lui une première approche pratique au monde du cinéma et révèlent déjà les goût qui sont à la base de l’ensemble de sa carrière.

S’entendant apparemment peu avec sa famille, il quitte la maison familiale à 12 ans, et s’en va vivre chez sa grand-mère, qui lui loue un petit studio indépendant dès ses 16 ans.

II. Tim Burton au pays enchanté de Disney

A) Calarts

En 1976, alors âgé de 18 ans, Tim et son talent très précoce sont repérés par des chasseurs de têtes travaillant pour Disney et il obtient une bourse pour intégrer CalArts (California Institute for the Arts), une école fondée par le studio pour constituer un “réservoir” de talents dont beaucoup travailleront ensuite au sein de la célèbre entreprise.

Il y rencontre certaines pointures actuelles (John “Pixar” Lasseter, Brad Bird, John Musker, Glen Keane…) et quelques uns de ses futurs collaborateurs, dont Rick Heinrichs ou encore Henry Selick (réalisateur de l’Étrange Noël de Mr Jack) qu’il côtoie au cours d’animation expérimentale enseigné par Jules Engel.

S’il supporte mal l’enseignement “militaire” de l’établissement, il y réalise Stalk of The Celery Monster par lequel il se fait remarquer avant d’être embauché comme animateur dans le studio.

B) Tim Burton employé chez Disney

Il passe à Calarts trois années difficiles, incapable d’intégrer les “codes” formatés du studio et faisant preuve d’une ténacité à toute épreuve en refusant de faire des concessions sur ses opinions artistiques, et comprenant mal qu’on exige de lui et de ses collègues d’être “à la fois un artiste et un zombie oeuvrant sans personnalité. Il faut être quelqu’un d’unique pour pouvoir faire coexister ces deux états dans un même cerveau2.”

a. Animateur

Embauché par Disney, il travaille entre autres sur Tron (non crédité, en tant qu’animateur), The Lords of The Rings (non crédité, en tant qu’intervalliste), ainsi que sur Rox et Rouky (en tant qu’animateur) :

Je n’arrivais même pas à imiter le style Disney. Les miens [renards] ressemblaient à une route défoncée.(…) J’avais l’impression de subir le supplice de la goutte d’eau. (…) Je n’avais pas la force d’endurer cela, c’était au-dessus de mes forces3.

Il adapte son comportement en conséquence, dormant souvent entre 8 et 10 heures par jour, auxquelles il faut ajouter jusqu’à parfois 4 heures de sommeil supplémentaires pendant ses heures de travail, les yeux clos mais bien assis derrière sa planche à dessin, le crayon à la main, prêt à gribouiller à la moindre entrée inattendue dans son bureau…

Je me comportais de manière étrange (…). Je m’installais fréquemment au fond d’une armoire dont je ne sortais pas, ou je m’asseyais sur mon bureau – ou en-dessous –, ou je faisais des trucs bizarres comme me faire arracher une dent de sagesse et inonder de sang les couloirs. Mais je suis arrivé à dépasser ce stade. Je ne m’enferme plus dans une armoire ! J’étais gardé à distance respectable, mais j’avais la paix4.

b. Art Conceptor

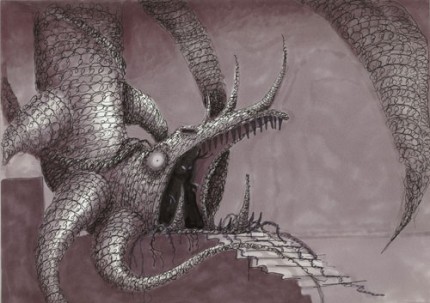

Il accède par la suite avec un bonheur relatif à un poste d’artiste-concepteur sur Taram et le Chaudron Magique, ce qui lui permet de jeter librement sur papier ses idées fantasques, indépendamment du fait qu’aucune ne sera retenue pour le film. Burton démarre une petite dépression.

J’ai épuisé, pendant cette période, mon réservoir d’idées pour 10 ans. Lorsqu’au bout de toutes ces années, je me suis rendu compte qu’ils n’avaient rien utilisé, ça m’a fait tout bizarre. Je me sentais comme une princesse prisonnière. Je pouvais dessiner tout ce que je voulais, mais j’avais l’impression d’être dans une cellule que la lumière du jour n’éclairait jamais5.

c. Vincent, Frankenweenie et Hansel & Gretel

Après cette période difficile, il finit pourtant par obtenir le soutien de Julie Hickson et Tom Wilhite, respectivement productrice exécutive et responsable du développement créatif chez Disney.

Ils réussissent à débloquer eux-même, de manière plus ou moins subversive, les fonds (60 000 $) qui permettent à Tim Burton de réaliser un petit bijou d’animation basé sur un poème qu’il voulait à la base éditer en livre : Vincent.

Ce film en stop-motion met en scène un enfant, Vincent Malloy, partagé entre sa vraie vie de petit garçon (à laquelle lui rappelle à plusieurs reprises sa mère) et son identification à Vincent Price, le héros de Tim Burton.

Une voix off, celle de l’acteur lui-même que Burton arrivera à associer au projet, récite sur les images le poème écrit par Tim sur un ton proche des textes d’Edgar Allan Poe, dont il emprunte une citation, en clôture le court-métrage.

Tim Burton devient un ami de Vincent Price et lui confiera plusieurs rôles, de même qu’il commença un documentaire -jamais terminé- sur lui, Conversations with Vincent.

J’ai toujours gardé contact avec lui [Vincent Price], même de façon relâchée (…) Il faisait partie de cette génération de gens avec qui on reste toujours connecté même s’il arrive qu’on ne se voit pas régulièrement. (…) Il était très encourageant. J’avais toujours l’impression qu’il comprenait exactement le propos du film, peut-être même plus que moi (…). Il en comprenait la psychologie sous-jacente6.

Parmi les 3 collaborateurs à la réalisation du film, notons la présence de Rick Heinrich qui reste l’un des “fidèles” de Tim Burton tout au long de sa carrière et qui participe de manière très importante dans la définition de son style visuel.

Toujours pour le compte de Disney, en 1984, il tourne son premier film “live”, Frankenweenie, toujours produit par Julie Hickson.

Ce moyen-métrage est une variation du film Frankenstein où un enfant joue les apprentis sorciers en faisant ressusciter son chien après que celui-ci se soit fait renversé par une voiture.

Il dirige Shelley Duvall (Shining) et la toute jeune Sofia Coppola (dans un rôle secondaire).

Néanmoins, ces deux essais -réussis-, trop atypiques par rapport à la ligne rigide du studio qui se cherche encore peu de temps après la mort de Walt, sont relégués au fond des tiroirs de Disney et ne connaîssent qu’une diffusion marginale (Vincent devait initialement être projeté en première partie de Pinocchio, projet vite abandonné par les grands pontes Disney), entre autres dans des festivals d’animation dont celui de Bruxelles en 1984.

Burton y reçoit un très bon accueil et se dira plus tard redevable à la Belgique à ce titre.

Frankenweenie lui aussi récompensé, se voit également condamné après avoir été classé “PG” (interdit aux moins de 12 ans) par la censure.

Burton, pour qui le film est précisément une histoire adaptée aux enfants ne digère pas le choc.

Dans la foulée de Vincent et Frankenweenie, il réalise également avec 166 000$ Hansel & Gretel, adaptation “kung fu” (où les héros sont joués par deux asiatiques) du conte des frères Grimm qui est diffusé une nuit d’Halloween sur Disney Channel, remportant un succès public mitigé malgré une véritable inventivité graphique dans laquelle il est possible de retrouver tout le goût sucré qui fera la caractéristique de Charlie et la Chocolaterie.

C’est également chez Disney que Tim Burton jette les premières bases d’une histoire se déroulant à “Halloweenland” et mettant en scène un certain Jack Skellington… Mais ceci est pour plus tard !

Malgré le peu de diffusion de ses productions, la période Disney est donc pour Burton une époque d’ébullition créative. Son style se définit de manière et forte et de nombreux projets naissent dans son esprit, dont certains sont abandonnés comme Trick or Treat ou Romeo & Juliet pour lesquels nous ne conservons aujourd’hui que quelques dessins préparatoires.

C) Bye Bye Mickey !

Las qu’on lui reconnaisse ouvertement son talent mais qu’on se refuse à l’exploiter en raison d’une ligne politique et artistique “trop sage”, il claque la porte des studios en 1984 et en garde depuis un souvenir amer.

Ce qui ne l’empêche pas d’entretenir avec eux une relation étroite et ambigüe, sorte de “je t’aime – moi non plus” : comme l’explique très bien Mathieu-Alexandre Jacques dans “L’énonciation de l’interdit – ou comment Tim Burton a dynamité de l’intérieur les formations imaginaires proposées par Disney“, le réalisateur intègre en effet très bien le “monde de Disney”, qui figure chez lui une présence spectrale, sorte d’ombre dont le créateur de Batman ne semble pouvoir s’émanciper totalement.

Il connaît parfaitement la “grammaire” du studio, et partage certaines de ses thématiques (le merveilleux, par exemple), mais qu’il aborde sous un tout autre angle.

Le manichéisme Disneyien n’existe par contre pas chez Tim Burton, qui préfère mettre en scène des personnages à la psychologie plus complexe, qui ne sont ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants (sa Catwoman est une incarnation parfaite de cette affirmation).

III. Premières réalisations

Vincent et Frankenweenie attirent l’attention de l’industrie du cinéma, et Tim Burton est approché par Griffin Dunne pour réaliser After Hours.

Martin Scorsese, qui est à l’époque en stand-by alors qu’il essaie de réunir les fonds pour sa Dernière Tentation du Christ, se montre également intéressé par le projet.

Burton, fair-play, et ne faisant pas le poids dans les studios face à un réalisateur confirmé, lui cède le passage.

A) Pee Wee’s Big Adventure, The Jar & Aladdin

Il dirige par la suite un petit téléfilm, Aladdin and his Wonderful Lamp, adaptation du célèbre conte des 1001 nuits pour le Faerie Tale Theatre.

L’hôtesse de ce show n’est autre que Shelley Duvall, qui fut précédemment dirigée par Burton dans Frankenweenie.

Cette réalisation est mineure dans sa filmographie, disposant de faibles budgets et de délais assez courts. Tim Burton comprends, en le réalisant, qu’il a du mal à s’approprier un matériau duquel il ne se sent pas proche, et cela sera désormais un critère primordial dans ses choix de réalisateur.

Cependant, Aladdin… comporte quelques séquences où l’empreinte de Tim Burton est clairement visible, notamment celle, magnifique, de la caverne aux merveilles, expressionniste à souhait !

Peu de temps après, c’est Paul Reubens, animateur d’une émission télé pour enfants, qui vient trouver Burton pour réaliser une adaptation de son Pee Wee Herman Show.

Tim Burton accepte le pari et s’entoure d’une bonne équipe technique : Pee Wee’s Big Adventure est sur les rails.

C’est la première fois qu’il a affaire avec un gros studio hollywoodien, en l’occurrence la Warner Bros.

Pour la musique du film, il fait appel au chanteur du groupe Oingo Boingo, Danny Elfman, qu’il avait déjà vu en concert alors qu’il était étudiant.

Bien que peu sûr de lui du fait de son absence de formation musicale “traditionnelle”, Elfman se révélera être un compositeur de bandes originales particulièrement prolifique, autant pour Tim Burton que sur d’autres films ou séries télé.

Warner Bros. était prêt à prendre des risques sur Pee Wee’s Big Adventure, parce que le budget du film était minuscule. Ils ont parié sur moi. Ils ont parié sur Danny. (…) Quand je l’ai entendue jouée [la musique] par un orchestre, ça a été un choc. Ça a été une des expériences les plus mémorables de mon existence. C’était la première fois que la musique était un personnage à part entière d’un de mes films7.

Il débute ainsi avec Elfman l’un de ces grands couples réalisateur/compositeur tels que Hitchcock/Herrmann, Fellini/Rota ou Spielberg/Williams et dévoile au grand public et au monde du cinéma celui qui est amené à devenir l’un des grands compositeurs des années 1990-2000.

Burton déclare avoir été très en phase avec Pee Wee’s Big Adventure, affectionnant l’univers de Pee Wee l’homme-enfant, son imagerie… et le fait que sa préoccupation majeure ne soit pas de sauver le monde, mais de… retrouver sa bicyclette.

Bien que le film soit une commande, il arrive à insuffler dedans sa touche personnelle et à relever des thématiques qui lui sont chères.

Sa complicité avec Paul Reubens fut très importante pour le bon déroulement du projet :

Si Paul et moi n’avions pas eu les mêmes goûts, ou n’avions pas été en osmose, ça aurait été un véritable cauchemar, d’autant plus qu’à cette époque de ma vie j’avais du mal à communiquer. J’aurais même été viré, car la star c’était lui8.

Le film n’est certes pas pas un chef-d’œuvre, même s’il reste très plaisant, et est un succès au box-office (rapportant 40 000 000 $ soit 7 fois son investissement de départ) accréditant ainsi Tim Burton en tant que réalisateur de long-métrages, malgré une critique partagée et même parfois méchante.

Il y a [dans l’industrie du cinéma] tellement de forces qui peuvent te démolir – les critiques, le box-office et le film lui-même – que ça t’oblige à garder une certaine humilité, à garder les pieds sur terre9.

Il fait enfin un dernier retour vers le monde de la télévision en réalisant un épisode pour la série Alfred Hitchcock Presents. Il s’agit de The Jar, un remake d’un épisode de la série des années 1960 Alfred Hitchcock Hour. Dernier petit projet avant la véritable entrée dans la cour des grands… Car Beetlejuice s’annonce…

IV. Tim Burton fait une entrée fracassante dans la cour des grands

Les deux projets suivant de Tim Burton vont assoir le réalisateur à Hollywood, le montrant capable de transformer les projets difficiles en succès mondiaux.

Côté vie privée, sa relation avec Julie Hickson, de qui il était très proche chez Disney avant que leur relation n’évolue en idylle, prend fin peu après la sortie de Pee Wee. Cela aurait marqué un tournant important dans sa vie (d’après Vanity Fair).

A) Beetlejuice

Après avoir refusé une série de mauvais scripts, Burton tombe sur celui de Beetlejuice, une comédie macabre d’après une histoire de Michael McDowell et Larry Wilson.

Tim Burton le remanie de manière à y exploiter fortement le potentiel comique ainsi que les personnages de Betelgeuse et de Lydia, qui devaient originellement occuper une moindre place.

En effet, le film d’origine devait à la base s’appeler The Maitlands et être réalisé par le maître du film d’horreur, Wes Craven (Nightmare on Elm Street, Scream).

Beetlejuice marque également la rencontre de Tim Burton avec Michael Keaton (Betelgeuse) et Winona Ryder (Lydia), à qui il confiera par la suite d’autres rôles en or.

Il y dirige également Catherine O’Hara, Jeffrey Jones et Glenn Shadix, acteurs récurrents de sa filmographie.

Beetlejuice est aussi l’occasion pour Burton, pour la première fois, de diriger de manière quasi complète un projet sans être sous surveillance permanente des studios. Le ton jubilatoire du film s’en ressent de même que la force graphique très marquée qui s’en dégage, définissant de manière forte une identité visuelle burtonienne.

B) Batman

En 1979, la Warner avait acquis les droits d’adaptation du comics de Bob Kane, Batman.

Tim Burton, toujours sous contrat dans le studio, incarne à leurs yeux la personne qui saura sublimer ce personnage mythique de la culture américaine, passant devant Joe Dante (Gremlins) et d’autres réalisateurs approchés dans un premier temps.

Il avait en effet été décidé que le projet lui serait cédé s’il répétait un deuxième succès au box-office après Pee Wee, condition remplie avec la réussite de Beetlejuice.

Si Batman est une réussite aussi bien sur le plan artistique que commercial, c’est également le premier film d’une longue série dans laquelle Tim Burton est confronté à des problèmes de divergences d’opinions face aux studios.

Ici, la Warner, appuyée par des milliers de lettres de fans mécontents, remet en cause le choix de faire endosser le costume de la chauve-souris à Michael Keaton.

L’acteur est en effet à l’époque fiché “comique” et dispose en outre d’un physique assez standard.

Ce dernier aspect est, selon Burton, primordial : pour lui, Batman n’est pas un super-héros au sens propre du terme (c’est-à-dire possédant des super-pouvoirs), mais un homme ordinaire (avec un physique ordinaire, donc) qui endosse un costume de justicier.

En outre, Tim Burton s’éloigne fortement du Batman kitsch et lisse des adaptations existantes (la célèbre série télé des années 60 avec Adam West) et propose un personnage très sombre et tourmenté, en cela beaucoup plus proche du comics original et surtout des travaux de Frank Miller et Alan Moore des années 80.

Il fallut même, pour calmer les ardeurs des fans, diffuser une première bande-annonce montée à partir des rushes et prouvant la qualité du travail accompli.

En dépit de tout cela, le film fut le seul de toutes les adaptations de Batman, exception faite de The Dark Knight de Christopher Nolan, à gagner un Oscar, remis à Anton Furst pour les décors.

Les campagnes de marketing et de merchandising associées à la sortie du film furent également d’une ampleur encore inédite à l’époque, et le film rapporta plus de 10 fois son investissement initial de 40 millions de dollars, devenant l’un des plus gros hits de tous les temps au box-office.

Batman eut également une influence importante sur les autres films de super-héros à venir, inaugurant une mode des héros tourmentés, sombres, évoluant dans un environnement expressionniste, qui dure encore aujourd’hui.

V. Les débuts des années 90 : 3 films, 3 succès

Fort de ces énormes succès, Burton entre dans les années 90 fraîchement marié (le 24 février 1989) avec l’artiste allemande Lena Gieseke et en ayant gagné la confiance du public et des studios. Il se tourne dès lors vers des films plus personnels et aux budgets moindres, considérés par beaucoup comme ses meilleurs.

A) Edward Scissorhands

A commencer par Edward Aux Mains D’Argent, un conte merveilleux co-écrit avec Caroline Thompson d’après une idée originale de Tim Burton.

L’histoire, comme beaucoup d’autres parmi ses films, comporte une dimension fortement autobiographique.

Les influences principales du scénario proviennent de Frankenstein, La Belle Et La Bête, Le Fantôme De L’Opéra et enfin de Der Struwwelpeter, un conte allemand du 19ème siècle traitant du fait de bien se comporter et où un enfant refuse, par exemple, de se laver ou… de se couper les ongles.

La Warner, qui avait produit les 3 films précédents de Burton, se montre peu intéressée et c’est donc vers la Fox que Burton se tourne, sous condition d’avoir le champ entièrement libre pour son film.

Pour l’acteur principal, le studio propose un acteur très en vogue à l’époque, Tom Cruise.

Burton, peu emballé, accepte de le rencontrer mais jettera finalement son dévolu sur celui qui, à l’époque, était surtout connu pour son rôle de playboy dans la série teenage 21 Jump Street : Johnny Depp.

Leur rencontre, racontée par Depp dans la préface du livre Burton on Burton de Mark Salisbury, provoque des étincelles.

Le beau gosse de la télé incarne un Edward tout en finesse, et devient l’ami de Burton, son complice et son alter ego à l’écran ; par la même occasion Edward aux Mains d’Argent propulse Depp au cinéma vers la carrière qu’on lui connaît.

C’est également l’occasion pour Burton de faire tourner pour son dernier rôle aboutit au cinéma Vincent Price à qui, dans un élan d’admiration personnelle, il confie le personnage de l’inventeur.

Les costumes, qui ont dans ce film une importance toute particulière, sont réalisés par Colleen Atwood qui devient également une « régulière » de Tim Burton.

Le film frappe les esprits de par sa poésie, sa musique et sa beauté visuelle; et est considéré par beaucoup comme le chef-d’oeuvre de Tim Burton.

B) Batman Returns

En 1991, la Warner rappelle Burton pour réaliser la suite de Batman.

Après d’âpres discussions, Tim Burton accepte, en échange d’une lourde contrepartie financière et à la condition qu’il ait un contrôle total (ce qui est bien sûr relatif) sur le film, ceci afin d’éviter que le studio ne se mêle de son travail comme il l’avait fait sur le premier Batman, que Burton considère avec du recul comme son film le moins personnel et dont l’expérience de tournage l’avait conduit au bord de la dépression.

Bien que la Warner ait accepté la condition de Burton, ils ne cessent de lui tirer dans les pattes : son intérêt pour Batman Returns va en effet de pair avec l’introduction de nouveaux « méchants » : Selina Kyle alias Catwoman (Michelle Pfeiffer), et Oswald Cobblepot, le formidable pingouin incarné par Danny DeVito.

Ces deux personnages sont mis, à titre d’importance, sur le même pied que Batman, voire même en avant par rapport au héros du film, ce qui ne va pas sans chambouler la conception héroïque du film envisagée par les studios. L’opposition bien/mal est encore moins perceptible, et la moralité des personnages est toute relative.

En outre, le film est bien plus personnel et encore plus sombre que le premier opus.

Catwoman est affublée d’un caractère très « sexuel », ce qui dérangera bon nombre de personnes, qui arguent que le film ne convient pas à un public d’enfants.

La chaîne McDonalds, poussé dans le dos par des associations de parents, va même jusqu’à annuler son partenariat marketing avec la Warner pour ce film.

Véritable explosion visuelle, lectures à plusieurs niveaux, c’est une réussite totale. Certaines scènes sont tout bonnement époustouflantes, comme la scène de défenestration de Catwoman par Max Shreck, sa transformation, ou encore la scène du bal où Batman et Catwoman, les ennemis masqués, se rendent compte de leur identité respective alors qu’ils sont en train de danser.

La partition d’Elfman, elle aussi, est un petit bijou.

Batman Returns fut cependant le film le plus dur à tourner pour Burton : 24 semaines éprouvantes que Tim Burton qualifiera plus tard de « cauchemar ».

Période qui plus est assombrie par le suicide de son ami Anton Furst (décorateur sur Batman – le premier opus), dont le magazine people Vanity Fair le rend responsable dans un article outrageux.

Le réalisateur traverse une phase de dépression, dans laquelle sa remise en cause est totale puisqu’il songe à arrêter la réalisation pour ne plus se consacrer qu’à la peinture.

Le film, plus critiqué que le premier, n’est pas un aussi gros succès au box-office mais s’en sort tout de même très bien. Ces deux éléments verront la Warner s’interroger sur la suite de l’histoire à l’écran de l’homme chauve-souris.

Ils décideront d’engager Joel Schumacher pour deux suites, Batman Forever (1995) puis Batman & Robin (1997).

Tim Burton garde un oeil sur Batman Forever (un titre qu’il qualifie de « tatouage que l’on se serait fait sous l’usage de drogues10 ») puisqu’il reste au générique en tant que producteur exécutif mais se désintéresse totalement de Batman & Robin qu’il affirme même n’avoir jamais eu le courage de voir11.

C) Lisa Marie

Peu après Batman Returns, Lena Gieseke et Tim Burton divorcent.

À partir de la Saint-Valentin 1992, Il sort avec Lisa Marie, une ancienne mannequin avec qui il a eu un coup de foudre dans un night-club la nuit de nouvel an 1991.

Elle apporte beaucoup de choses à Tim Burton, et Henry Selick aurait même déclaré qu’elle lui sauva en quelque sorte la vie alors qu’il s’apprêtait à « suivre Anton Furst » (son ami et décorateur sur Batman qui s’était suicidé en novembre 1991).

Tim Burton reste 9 ans avec sa nouvelle compagne. Elle fut pour lui une source d’inspiration, en particulier pour The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories, qui lui est dédicacé.

Il y a beaucoup de Lisa Marie dans ces nouvelles. Elle m’apporte beaucoup12.

Véritable muse du réalisateur, Lisa Marie eut des secondes rôles dans 4 longs-métrages de Tim Burton. Le plus mémorable restant sans doute celui de la femme martienne dans Mars Attacks!. Elle fut également l’objet d’une inspiration artistique soutenue, étant le modèle de nombre de ses photos ou peintures.

D) Tim Burton’s Nightmare Before Christmas

En 1982, alors qu’il était chez Disney, Tim Burton avait écrit un poème narrant les (més)aventures de Jack Skellington, roi du pays d’Halloween.

Las de semer la terreur, il découvrait au hasard d’une promenade le pays merveilleux de Noël et tentait par la suite de le fêter à sa façon…

Inspiré par le style du Dr. Seuss et en particulier de son How the Grinch stole Christmas, le projet est -à nouveau- jugé trop noir par Disney, et Tim Burton manque de moyens pour le lancer. Il restera donc dans dans les cartons.

1990. Maintenant que la donne a changé pour Tim Burton, il décide de monter le projet.

Bien que les droits appartiennent à Disney, il arrive à les convaincre de financer son film. Son film ? Pas entièrement, puisque c’est Henry Selick qui le réalisera.

Tim Burton est en effet trop occupé à s’emmêler les pinceaux sur Batman Returns et considère qu’il n’a pas l’expérience technique en stop-motion pour assurer la supervision de l’ensemble du projet ; mais L’Etrange Noël de Mr Jack reste son projet, avec son histoire, ses personnages et son univers visuel.

Surtout, il rappelle à nouveau Danny Elfman pour s’occuper de la musique, qui a ici une importance toute particulière puisque Nightmare Before Christmas prend la tournure d’un film musical. L’élaboration du long métrage se fait donc dès l’écriture en étroite collaboration avec le compositeur.

Le film est donc bien le produit de trois hommes : Burton, Elfman et Selick qui se partagent à part égale les mérites du rendu final.

Caroline Thompson rejoint également le projet, avec qui Burton monte Skellington Prod (renommé en Twitching Images dès 1994) pour s’occuper de la production du film.

Véritable défi technique, 14 animateurs y travaillent simultanément 12 heures par jour et 6 jours semaine pendant plus de 2 ans.

Ils ne produisent « que » (dans le domaine de l’animation, c’est relatif) 60 secondes d’animation par semaine, jonglant avec plusieurs dizaines de poupées ayant chacune de nombreuses têtes interchangeables (180 pour Jack) à animer dans des décors somptueux traversés, qui plus est, par des mouvements de caméra compliqués calculés par ordinateur.

Le film n’a coûté que 50 millions de dollars et remporte un grand succès, qui sera plus tardif en Belgique et en France.

Il est encore aujourd’hui objet d’un véritable culte, et un tas de produits dérivés on fait leur apparition.

En 2006, Disney travaille en collaboration avec ILM pour remasteriser le film en relief. Pour l’occasion, la bande originale est rééditée, accompagnée d’un 2ème CD sur lesquel des artistes connus (dont Marilyn Manson) reprennent certains titres d’Elfman.

VI. Tim Burton inquiète Hollywood

A) Cabin Boy et Mary Reilly

Dans la foulée de L’Étrange Noël, Tim Burton et Denise Di Novi produisent pour Disney le Cabin Boy de Adam Resnick, un hommage bizarre à la série des Simbad.

Le film est un échec critique et public, bien qu’il retrouva un succès modeste lors de sa sortie en VHS, avec lequel il devint l’objet d’un certain culte.

Il enchaîne sur Mary Reilly, une adaptation de Dr Jekyll et Mr Hyde pour laquelle Winona Ryder est pressentie comme actrice principale.

La Columbia met directement la pression sur Tim Burton en essayant de troquer Winona contre Julia Roberts et en le menaçant de ne pas travailler assez vite : « il y a cinq autres réalisateurs qui veulent faire ce film ».

Tim Burton comprend vite que l’entente sera à nouveau difficile entre lui et les studios, et abandonne le projet. Ce dernier sera finalement repris par Stephen Frears, avec… Julia Roberts.

B) Ed Wood

Durablement marqué par les films de son enfance, Tim Burton décide, en parallèle avec Mary Reilly, de développer un film moins « lourd » que ce qu’il avait fait pour l’instant à Hollywood: Ed Wood.

Le film est un biopic, hommage à Edward Davis Wood Jr., souvent qualifié de « pire réalisateur de tous les temps ».

Burton devait dans un premier temps seulement le produire, mais, séduit, décide rapidement d’en assumer la réalisation d’après un script de Scott Alexander et Larry Karaszewski.

Il exige un contrôle artistique complet sur le film, et plusieurs studios se succèdent pour produire le projet, avant que Disney, au travers de leur filiale Touchstone, lui garantisse cet aspect.

Disney ? Le studio essaie en effet de s’impliquer à l’époque dans des projets qui pourraient aider à retrouver sa gloire perdue.

Le budget est peu élevé, les acteurs sont payés très modestement, et Tim Burton décide de le tourner en noir et blanc.

Bien que le film soit d’origine biographique, quelques éléments inventés y sont glissés, comme par exemple la rencontre de Wood avec Orson Welles (réalisateur de Citizen Kane), surnommé quant à lui « le meilleur réalisateur de tous les temps ».

Ed Wood est incarné par Johnny Depp, et c’est Martin Landau qui se glisse dans la peau de Bela Lugosi, l’acteur fétiche/héroïnomane de l’excentrique réalisateur. Il remporte un Oscar du meilleur second rôle pour cette prestation.

Il est très probable que l’intérêt de Burton pour ce film et sa mise en avant de la relation Wood/Lugosi ait un rapport avec son histoire personnelle avec Vincent Price, mort peu auparavant.

Une fois n’est pas coutume, c’est non pas Danny Elfman (ils s’étaient querellés sur l’Étrange Noël) qui compose la musique mais Howard Shore, écrivant une musique assez proche de ce que le compositeur attitré de Burton aurait pu faire.

Le film offre un aperçu de la polyvalence de Tim Burton que l’on croit souvent -à tort- incapable de faire autre chose que des films « gothiques ».

Ce est un succès critique mais un échec commercial, seul film de Tim Burton à avoir fait un chiffre d’affaire inférieur à son budget de départ.

C) James and the Giant Peach

Toujours avec Denise Di Novi, Burton produisent à nouveau un film ensemble : James and the Giant Peach, sorti en 1996.

Le film est un mélange de live et d’animation, réalisé par Henry Selick (l’Étrange Noël de Mr Jack).

La production de ce film témoigne de l’intérêt qu’a Burton pour Roald Dahl (et son illustrateur fétiche Quentin Blake), intérêt qui sera renouvelé plus tard avec la réalisation de Charlie et la Chocolaterie.

D) Mars Attacks!

Jonathan Gems, qui est un collaborateur régulier de Burton depuis Batman, tomba un jour sur un jeu de cartes collector Mars Attacks! (série de cartes à collectionner que la société Bubbles Inc. avait lancée en 1962 – vous pouvez les voir dans la section dédiée au film) et les présente à Tim Burton.

Séduit par la trouvaille alors qu’il travaille à l’époque sur un film dédié à Catwoman, il le rappelle quelques mois plus tard pour lui demander d’écrire un scénario basé sur l’univers du jeu de cartes.

Burton se pose à l’époque beaucoup de questions sur l’évolution politique du monde et en particulier de l’Amérique, et aime la dimension critique que le film peut apporter à cet égard.

Ils décident de s’inspirer en grande partie de tous les films d’invasions des années 50.

Le budget de Gems et de Burton doit être revu plusieurs fois à la baisse (280 millions de dollars au départ, réduits à environ 75), et les martiens sont animés en image de synthèse par ILM en utilisant la technique de la motion capture alors qu’il avait un temps été envisagé d’utiliser le stop-motion, trop long à mettre en oeuvre et moins indispensable sur ce film.

Le casting comporte une série impressionnante de stars reconnues dont Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Annette Bening, Danny DeVito, Michael J. Fox, Natalie Portman, Lukas Haas, Sarah Jessica Parker et Tom Jones…).

Le film, qui sort en 1996, est cependant très mal accueilli par une Amérique souvent trop patriotique et pudique, tandis qu’il connaît un assez grand succès international, en particulier en Europe où la critique décalée du réalisateur à l’égard de son propre pays amuse beaucoup.

Comble du hasard, Independance Day sort quasiment au même moment, avec une vision tout à fait… différente du problème.

E) Superman Lives: Un projet avorté

La Warner contacte Burton en 1997 pour réaliser un cinquième volet de sa série Superman, Superman Lives (Superman est toujours vivant) d’après un scénario de Kevin Smith et avec Nicolas Cage dans la peau de l’homme au costume moulant.

Burton démarre au quart de tour et la phase de développement du film démarre, avec Elfman pressenti pour la musique.

Sa première décision artistique est de se débarasser du script de Smith, qu’il juge trop complexe, et de le confier à Wesley Strick, scénariste qui avait participé à l’écriture de Batman Returns.

En travers de la route de Clark Kent, c’est semble-t-il Jack Nicholson qui aurait été pressenti pour le rôle de Lex Luthor.

Après un an de développement (dont les frais sont estimés à 20 millions de dollars), la construction des décors débute en Pennsylvanie, sous la direction artistique de Rick Heinrich.

Il ne faudra pas six semaines à Terry Sernel, président adjoint de la Warner, pour virer le nouveau scénariste et interrompre la pré-production.

Le studio cherche à limiter le budget du film et à ré-imposer Smith en tant que scénariste, avant d’en changer une nouvelle fois pour Dan Gilroy.

Entre temps, Danny Elfman quitte le projet et la Warner pousse Nicolas Cage à en faire de même (il aurait reçu 17 millions de dollars pour « claquer » la porte).

Octobre 1998. Les tensions entre la Warner, Jon Peters (le producteur au caractère autocratique avec lequel Burton avait déjà dû composer sur Batman) et Tim Burton sont trop fortes.

Sur Internet, les esprits des fans s’échauffent. Tim Burton est remercié, tandis que Nicolas Cage est rappelé.

La Warner continue à faire défiler les candidats aux divers postes du film, avant que le projet soit définitivement abandonné après le départ de Cage en 2000.

Burton sort du projet dévasté, dégouté par les studios et sans aucun entrain pour se lancer dans de nouveaux projets solides. Ce n’est que grâce à deux créations concrète qu’il parvient à exorciser l’échec cuisant que fut pour lui Superman Lives.

VII. Tim Burton Lives: la renaissance

A) The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories

a. Un recueil de poèmes

En 1997, Tim Burton sort un recueil de poésie surprenant : The Melancholy Death of Oyster Boy and Other Stories (La Triste Fin du Petit Enfant Huître et Autres Histoires), qu’il dédie à Lisa Marie.

Le réalisateur y accouche d’une famille d’enfants solitaires, étranges, différents: le garçon avec des clous dans les yeux, la reine tête d’épingle, Ludovic l’enfant toxique et bien d’autres y vivent des histoires bizarres, emmenés par le petit enfant huître comme chef de file.

L’un des personnages résonne étrangement avec le dernier projet avorté de Tim Burton : Stain Boy -l’enfant tache-, qui salit tout ce qu’il touche, malgré le fait qu’il arbore fièrement un S sur sa cape…

Stain Boy est un de mes personnages préférés, et, d’une certaine manière, il était représentatif de tout l’épisode Superman. Si quelqu’un souhaite avoir une idée de ce que j’ai ressenti durant l’année Superman, il suffit de lire ces deux nouvelles pour en avoir une parfaite description. Heureusement que je rédigeais ce recueil à ce moment-là ; il m’a servi d’exutoire13.

Le livre sort en France aux éditions 10/18 dans un format bilingue anglais-français, pour fêter le 3000ème livre de la maison d’édition.

Depuis quelques années, un merchandising important (les Tragic Toys) basé sur les personnages du recueil, a fait son apparition.

b. Stainboy salit la toile !

En 2000, l’une des premières séries de courts-métrages en flash fait son apparition sur le web : Stainboy, qui met en scène l’enfant tache (orthographié dans le livre Stain Boy) dans 6 petits courts-métrages (que vous pouvez visionner dans la rubrique concernée du site).

Tim Burton sort les grands moyens, ce qui était encore inédit dans les films web de l’époque : la musique est en effet signée Danny Elfman, et le casting voix n’a rien à envier au cinéma : Lisa Marie et Glenn Shadix sont en effet de la partie.

La réalisation est confiée au studio Flinch qui tente de surmonter les obstacles techniques pour respecter le style graphique particulier de Burton.

A l’époque, on pouvait lire dans un article de la Libre Belgique : « Quand l’Internet permet des choses aussi abouties, on a envie de croire en ses possibilités et en son avenir. »

Prémonitoire ?

B) Sleepy Hollow

1998. Les producteurs Scott Rudin et Adam Schroeder viennent trouver Tim Burton avec un script d’Andrew Kevin Walker, Sleepy Hollow, tiré de la nouvelle éponyme de Washington Irving.

Fraîchement débouté de Superman Lives, celui-ci accueille le projet comme une bouffée d’air frais, motivé en plus par le fait qu’il n’avait encore jamais réalisé de films d’épouvante, le genre qu’il affectionne pourtant le plus. Là encore, le film est vécu comme un véritable exutoire pour Burton. Les victimes du cavalier représentant les producteurs que Burton rêvait de décapiter suite à l’échec de Superman.

Après avoir cherché plusieurs endroits dans lesquels le tournage pourrait avoir lieu, son équipe en arrive à la conclusion que l’idéal serait de construire tous les décors, pratique qui était d’ailleurs la plus répandue chez les réalisateurs de films d’horreur que Burton affectionnait tant enfant (Roger Corman, Mario Bava, les films de la Hammer).

99 % des scènes du film sont donc tournées dans des décors construits (dans les studios de Pinewood, en Angleterre), ce qui permet à Burton et aux décorateurs, dirigés par le fidèle Rick Heinrichs, de façonner les moindres détails visuels comme ils l’avaient imaginé. Cela contribua à donner à l’atmosphère visuelle du film une teinte très particulière, empreinte d’expressionnisme et d’étrangeté, entre monde réel et fantasmagorie.

Côté technique, le réalisateur tente de réaliser le maximum d’effets possibles directement sur le plateau, une démarche aux antipodes de Mars Attacks! : il utilise par exemple beaucoup la perspective forcée, un effet optique régulièrement utilisé dans les vieux films et particulièrement remis au goût du jour dans le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il l’utilisera également pour les scènes du géant dans Big Fish.

Il rappelle également bon nombre de ses fidèles dont Chris Lebenzon (montage), Rick Heinrich (direction artistique), et bien sûr Danny Elfman (musique), pour une partition inquiétante.

Pour le casting, il retrouve son acteur fétiche Johnny Depp pour le rôle principal d’Ichabod Crane, ainsi que Christopher Walken (le Max Shreck de Batman) pour endosser la cape du cavalier sans tête, Jeffrey Jones (Beetlejuice, Ed Wood) et Martin Landau (Ed Wood). La petite nouvelle n’est autre que Christina Ricci (La Famille Addams, Buffalo ’66), que Burton s’amuse beaucoup à teindre en blonde pour le rôle de Katrina Van Tassel.

Le film reçoit un très bon accueil général et semble ramener Tim Burton au “top”.

VIII. Les années 2000 : un nouveau Tim Burton ?

A) La Planète des Singes, le retour dans l’enfer des studios

En mars 2000, Tim Burton se met pour la première fois de sa carrière professionnelle aux commandes d’une publicité pour la marque de montre Timex. Il tourne à cette occasion deux courts spots qui sont diffusés dans les cinémas. Cependant, bien que ces publicités soient plutôt réussies, Burton en garde un souvenir plutôt amer, comparant la place du produit à la supervision d’un studio14.

Le projet suivant de Burton est cependant bien plus ambitieux que de simples publicités ! Il s’agit en effet de mettre sur les rails un remake du film culte de 1968 La Planète des Singes. Le film était en projet par la Fox depuis près de dix ans avant que Burton ne soit directement impliqué.A peine Burton a-t-il signé, en 2000, que le responsable de la Fox programme une sortie pour l’été 2001.

C’est le début pour Burton de la production d’un film difficile. Tout d’abord, le projet en lui-même n’était pas sans enjeu. Plus encore que pour Batman, la comparaison avec une œuvre préexistante avait sa place, rendant chaque décision délicate. De plus, autre point commun avec Batman, le scénario initial se révèle bien trop cher à mettre en scène et un nouveau scénario doit être écrit alors même que les décors ont déjà été construits.

Burton garde une grande amertume de la manière dont les studios supervisaient le film : chacun de ses actes était scruté de près afin qu’il ne dépasse pas le budget établi. Pire encore, de nombreuses concessions durent être faites afin de pouvoir faire des économies. Burton, l’esprit pris par les nécessités matérielles ne parvient pas à s’impliquer totalement dans le film et effectue le tournage de manière assez mécanique, sans vraiment y prendre part.

Pourtant, Burton tire de ce tournage un maximum de positif. Point important, il s’agit là de sa première collaboration avec le producteur Richard D. Zanuck, lequel est particulièrement apprécié par Burton et est appelé à travailler de manière récurrente avec lui. De plus, Burton profite d’un casting qu’il juge particulièrement formidable. Il réalise notamment son vieux rêve de tourner avec Charlton Heston, le héros du film original.

Le film est un succès au box-office, mais les retours critiques sont de manière générale assez mauvais, surtout chez ceux qui jusqu’ici appréciaient le travail de Burton. Le film est jugé désincarné et impersonnel. Pourtant, a posteriori, bien qu’il concède que le film n’est pas ce qu’il aurait voulu qu’il soit faute de budget, Burton garde une tendresse forte pour La Planète des Singes, projet qu’il avait pris particulièrement à cœur et dans lequel il n’a pas vraiment réussi à s’investir.

Ca fait un moment que je ne l’ai pas revu, mais j’imagine que d’ici quelques années, quand je le reverrai, il y aura quelques éléments auxquels je serai très attaché et que je trouverai très intéressants. Si je me replonge émotionnellement dedans, je peux dire que je ressens pour lui un sentiment aussi fort que pour n’importe quoi d’autre que j’ai pu faire15.

B) Une nouvelle muse : Helena Bonham Carter

Peu après le tournage, Burton rompt avec Lisa Marie, sa muse de longue date et quitte l’Amérique pour s’installer à Londres, ville qui l’attire fortement depuis qu’il y a tourné Batman. Il se remet cependant rapidement en couple avec l’actrice Helena Bonham-Carter, rencontrée sur le tournage de La Planète des Singes.

Peu à peu, Helena Bonham-Carter prend une place de plus en plus importante dans sa vie. D’un point de vue personnel tout d’abord, puisqu’il emménage avec elle à Londres (dans deux maisons séparées et reliées par un long couloir, ce qui fait les choux gras des tabloïds soucieux d’entretenir la réputation d’étrangeté de Tim Burton) et qu’ils ont ensemble deux enfants.

Mais surtout, Burton intègre de manière forte sa compagne à son travail de réalisateur. Elle figure ainsi au casting de la quasi-totalité de ses films à partir de Big Fish, devenant ainsi une figure incontournable du répertoire burtonien auquel elle est désormais associée de manière forte.

C) Big Fish, paternité et filiation en question

Lorsqu’en 2003 sort Big Fish, il se révèle être l’un des films les plus personnels de Burton. En effet, il interroge de manière forte des évènements que le réalisateur vient de vivre et les approche d’une manière assez peu commune pour le réalisateur, flirtant par moment avec un certain naturalisme. Le film est centré autour de la relation entre un père mourant et son fils qui ne voit en celui-ci qu’un bonimenteur. Le hasard serait trop gros : de tous les films de Burton, celui où la question de la relation père-fils est la plus importante, se plaçant au centre du récit, est réalisé alors même que Burton vient de perdre son père et de lui-même devenir père. C’est dès lors toute la question de la relation du cinéaste à la mort et à la paternité qui est posée.

En ressort un film qui est pour beaucoup l’une des oeuvres les plus matures de Burton. Si ce point de vue est discutable, il est en revanche certain que Big Fish se construit autour des interrogations de Burton sur son nouveau rôle. Lui-même, conteur d’histoires, saurait-il être autre chose qu’un raconteur ? Quelle est la fonction paternelle, entre garant du confort matériel, image héroïque fantasmée et tendresse bien réelle ? Si le film peut déconcerter, c’est en raison de la rupture tonale vis à vis des autres réalisations de Burton. Mais pas seulement. Nombre de personnes soulignent que Big Fish, sous des dehors gentiment excentriques, révèle une vision conservatrice du monde et de la famille. Burton est à un moment clef de sa vie, un moment de remise en question et d’interrogations sur son rôle. A ce titre, le film n’a donc pas de ligne directrice très claire et est le reflet d’un homme peut-être encore perdu dans sa nouvelle tâche. Quoi qu’il en soit, Big Fish est bien la marque d’une rupture : Burton est devenu père, sa vision du cinéma s’en trouve modifiée de manière sensible.

D) Charlie et la Chocolaterie, pamphlet sur l’éducation

Cette affirmation ne peut qu’être confirmée par la réalisation en 2005 de Charlie et la Chocolaterie. Adaptation d’un livre pour enfants de Roald Dahl, le sujet central de l’oeuvre est avant tout l’éducation. Burton nouveau père ne peut donc y être que sensible. En mettant en scène les enfants terribles gâtés par une éducation moderne, Burton traduit ses inquiétudes… Et confirme une vision assez traditionnelle de la cellule familiale comme base solide de l’épanouissement. Il est bien loin le temps de Mars Attacks ! où la famille était l’objet d’une désillusion douce-amère. Burton, enfin plus posé sentimentalement, une femme aimante et un enfant, se fait moralisateur.

Cette affirmation ne peut qu’être confirmée par la réalisation en 2005 de Charlie et la Chocolaterie. Adaptation d’un livre pour enfants de Roald Dahl, le sujet central de l’oeuvre est avant tout l’éducation. Burton nouveau père ne peut donc y être que sensible. En mettant en scène les enfants terribles gâtés par une éducation moderne, Burton traduit ses inquiétudes… Et confirme une vision assez traditionnelle de la cellule familiale comme base solide de l’épanouissement. Il est bien loin le temps de Mars Attacks ! où la famille était l’objet d’une désillusion douce-amère. Burton, enfin plus posé sentimentalement, une femme aimante et un enfant, se fait moralisateur.

Le personnage de Charlie et sa famille unie et solidaire se retrouve ainsi opposé de manière forte aux enfants détruits par ce que la modernité peut faire de pire : gâtés, à qui on ne dit pas non, gavés de chocolat, de télévision et de trophées, les enfants se font détruire un à un dans un joyeux jeu de massacre musical. La préoccupation de Burton pour la question familiale est telle qu’il ajoute une histoire au personnage de Willy Wonka, faisant de son génie le résultat d’un traumatisme enfantin lié à son père. Et Burton semble fier d’affirmer que, contrairement au chocolatier névrosé, lui n’a plus de problèmes pour prononcer le mot “parents”. En accédant à la paternité, il semble avoir réglé ses comptes. Il en ressort apaisé, certes, mais également révolté face à une certaine vision de l’éducation. Monsieur Burton ne serait-il pas devenu quelque peu conservateur et moralisateur ?

E) Le retour à l’animation : Les Noces Funèbres

IX. Où va Tim Burton ?

A) Horreur chantante et Grand-Guignol : Sweeney Todd

B) Un retour sur une carrière méconnue d’artiste complet : l’exposition Tim Burton

C) L’essai de nouvelles techniques : Alice au Pays des Merveilles

D) Dark Shadows, le retour au gothique ?

E) Le film d’une vie : Frankenweenie

- SALISBURY Mark, Burton on Burton, Londres, Faber and Faber, 2006 (1ere ed.1995), p. 5 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 10 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 9 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 10 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 12 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 24 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 48 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 43 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 51 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 155 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 154 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 156 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 158 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 184 [↩]

- SALISBURY Mark, op. cit., p. 201 [↩]