2001 I 1h59 I Science-Fiction I 20th Century Fox

2001 I 1h59 I Science-Fiction I 20th Century Fox

LA BANDE-ANNONCE

LE SYNOPSIS

Année 2029. L’astronaute Leo Davidson travaille sur la station orbitale Obéron, destinée à entraîner des singes capables de voyager dans l’espace à la place de l’Homme. Lors d’un incident technique, la navette du singe de Leo disparaît dans une tempête stellaire. Ce dernier, très attaché à lui, part le chercher mais échoue sur une planète inconnue, sur laquelle il sera capturé par un peuple de singes surdéveloppés ayant supplanté la race humaine, réduite en esclavage.

Avec l’aide d’Ari, une chimpanzé sympathisante de la cause humaine, Leo va tenter de renverser le règne du tyrannique Général Thade.

“L’intelligence des hommes n’a d’égal que leur cruauté !”

Casting Complet

- Le capitaine Léo Davidson : Mark Wahlberg

- Le général Thade : Tim Roth

- Ari : Helena Bonham Carter

- Le colonel Attar : Michael Clarke Duncan

- Limbo : Paul Giamatti

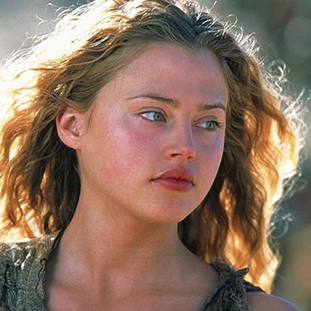

- Daena : Estella Warren

- Krull : Cary-Hiroyuki Tagawa

- Le sénateur Sandar : David Warner

- Karubi : Kris Kristofferson

- Tival : Erick Avari

- Gunnar : Evan Parke

- Birn : Luke Eberl

- Le sénateur Nado : Glenn Shadix

- Nova : Lisa Marie

- Leeta : Eileen Weisinger

- Grace Alexander : Anne Ramsay

- La femme dans le chariot : Linda Harrison

- Le sénateur Zaïus, père de Thade : Charlton Heston

Fiche Technique

- Titre original : Planet of the Apes

- Titre français : La Planète des Singes

- Année : 2001

- Date de sortie : 27 juillet 2001 (USA), 22 août 2001 (France)

- Durée : 119 minutes

- Genre : Science-fiction

- Réalisation : Tim Burton

- Scénario : William Broyles Jr., Lawrence Konner, Mark Rosenthal

- Basé sur : la nouvelle de Pierre Boulle

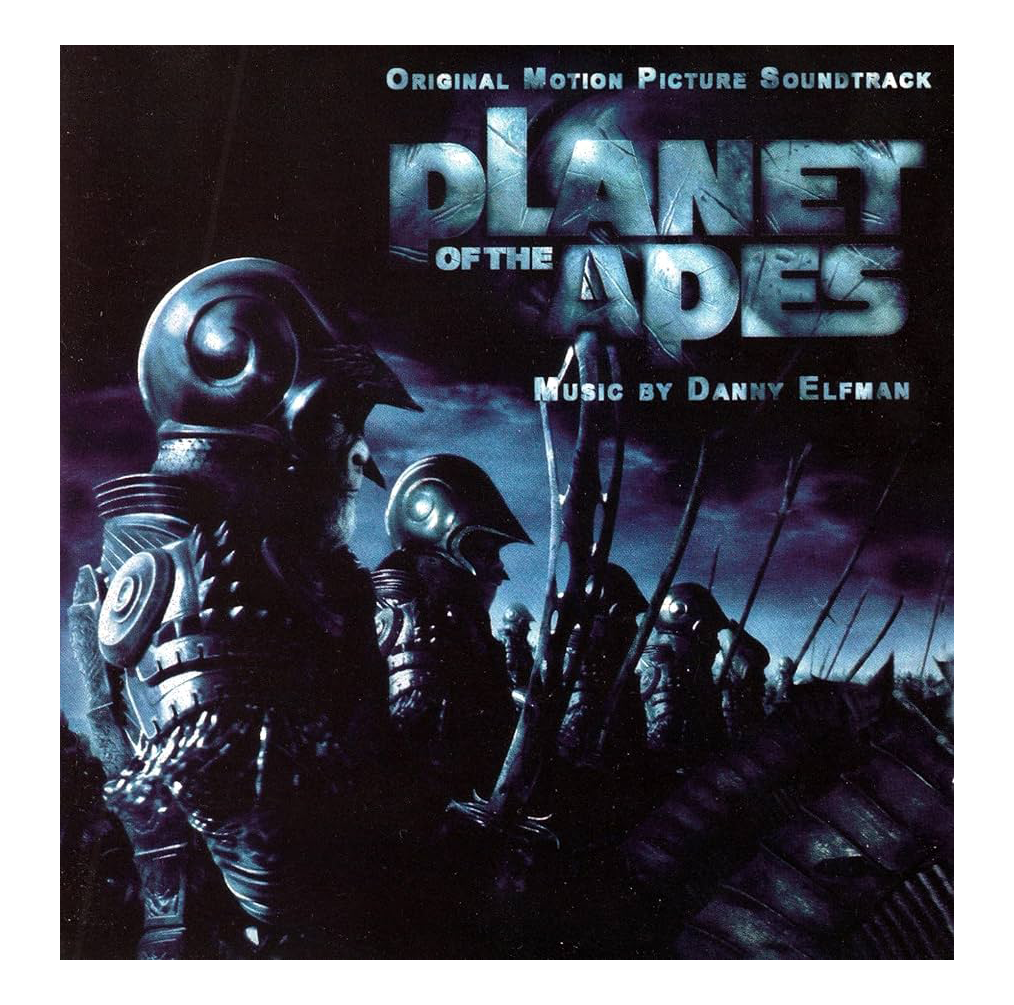

- Musique : Danny Elfman

- Producteurs : Richard D. Zanuck & David Britten Prior

- Société de production : 20th Century Fox

- Société de distribution : UFD – UGC Fox Distribution

- Directeur de la photographie : Philippe Rousselot

- Direction artistique : Sean Haworth & Philip Toolin

- Création des décors : Rick Heinrichs

- Décorateur de plateau : Peter Young

- Costumes : Colleen Atwood & Donna O’Neal

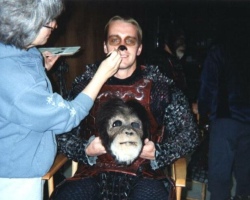

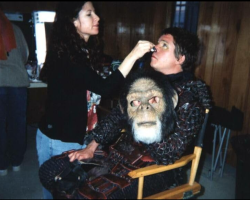

- Création des maquillages : Rick Baker

- Montage : Chris Lebenzon & Joel Negron

- Casting : Denise Chamian

- Producteurs associés : Ross Fanger & Katterli Frauenfelder

- Producteur exécutif : Ralph Winter

- Lieux de tournage : Arizona, Los Angeles & Trona Pinnacles – Californie (USA); Sydney, Nouvelle-Zélande (Australie); Hawaii

- Pays d’origine : États-Unis & Royaume-uni

- Langue : Anglais

- Format : couleurs, 2.35 – 35mm

- Public : PG-13

- Budget : 100 000 000 $

- Recettes : USA – 180 011 740 $ / France – 3 854 020 entrées

LA GALERIE D’IMAGES

NOTRE ANALYSE

Au sein de la filmographie prolixe de Tim Burton, La Planète des Singes fait figure de véritable ovni. Un comble pour un film de science-fiction, genre qu’il révère. Pure commande des studios de la FOX, ce projet est passé entre les mains les plus expertes avant d’atterrir dans le giron de Tim Burton : Oliver Stone, Chris Colombus James Cameron ou encore Peter Jackson avaient tous une vision précise du projet et une manière innovante de présenter ce remake du classique de 1968, lui-même très cher à Burton, qui décide d’en proposer quelque chose de totalement différent, condition sine qua non à sa participation au projet.

Pratique encore peu répandue au sein d’Hollywood, le principe du remake est alors loin d’être une mode ou un moyen de revigorer l’économie d’un studio, ce qui permet à ce film, décrié entre tous, de prendre pourtant de nombreuses libertés vis-à-vis de son modèle d’origine.

Car si le film , surtout après le succès de Sleepy Hollow deux ans plus tôt, n’a obtenu qu’un succès critique très mitigé (malgré un très bon succès commercial), il possède une grammaire cinématographique très précise, certes assez éloignée en surface de films tels qu’Edward aux Mains d’Argent ou Batman, mais dont le fond est très pertinent et pas si inattendu que cela chez Tim Burton, qui, à défaut d’offrir un grand film faute de liberté artistique, propose ici un bon divertissement chargé de symbolisme.

Du scientisme à l’humanisme :

S’il est un thème marquant au sein de cette version de La Planète des Singes, conte philosophique de science-fiction écrit par Pierre Boule en 1963, c’est l’omniprésence de l’opposition entre deux représentations religieuses et mythiques. La dualité de caractère est constante chez Burton, quand la psychologie fragmentée de deux personnages s’entrechoquent (comme le Joker, et l’homme chauve-souris dans Batman, 1989) ou qu’un monde en croise un autre (la banlieue colorée et la noirceur physique d’Edward dans Edward aux Mains d’Argent, en 1990, ou le monde des morts et celui des vivants dans Beetlejuice en 1988).

Plus souvent psychologique, cette « guerre » sainte, déjà esquissée dans Sleepy Hollow (la rationalité contre la superstition) prend ici une ampleur supplémentaire principalement via le choc des cultures religieuses. Burton évite l’écueil de la moquerie ironique, comme cela a été le cas avec le personnage d’Esméralda dans Edward, en posant dans La Planète des Singes un vrai débat de fond sur l’importance des religions et mythes, qu’ils soit vrais ou fantasmés. Pas de réelle fantaisie dans La Planète des Singes, la science et l’ésotérisme primaires sont tous deux les prismes déformants des personnages qui s’affrontent à coups d’idéaux dans le film.

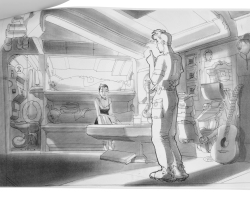

Ainsi, les humains de La Planète des Singes sont issus d’un parti idéologique sans qu’ils en aient conscience. À aucun moment, les rares humains entraperçus en début de métrage ne font référence à une quelconque puissance supérieure leur dictant leurs actes, purement imposés par la Science. La station orbitale dans laquelle ils évoluent porte le nom d’Obdron, roi des fées dans la pièce de William Shakespeare, Songe d’une Nuit d’Eté, un personnage mystique vénéré par son peuple et « jouant » avec chaque protagoniste via l’intermédiaire de l’elfe Puck. La station Oberon ne « joue » qu’avec des singes, dans le but de faire progresser la science elle-même. Bien que faisant référence à une sorte de race élue (Oberon « domine » l’espace noir de sa blancheur, et les planètes depuis l’espace) , les humains, tout de blanc vêtus, tendent plus à sortir de l’obscurantisme en testant les limites de l’espace et de la science.

Que le singe du héros Léo Davidson (Mark Whalberg) se nomme Périclès, d’après un homme politique et stratège Athénien qui vécut au IVe siècle avant J-C, n’est pas un hasard : ce dernier est ainsi l’élément déclencheur des événements du film, alors qu’il est envoyé explorer une tempête électromagnétique qui mènera Léo sur ladite planète des singes, dont on apprendra par la suite que Périclès est un élément fondateur, ayant procédé indirectement à la politisation, c’est-à-dire à l’apprentissage de la vie sociale, des singes.

On apprends en effet au début du film que Périclès est un heureux futur papa, sans que le nom du bébé singe ne soit nommé. C’est au sein d’un prequel sous forme de bande dessinée que l’on apprends que le fils de Périclès se nomme Semos, le singe par qui la rébellion simiesque commença. Semos est une anagramme simiesque de Moses, autrement dit Moïse en français, l’homme qui dans la Bible donna sa liberté au peuple juif. Si Périclès n’avait pas emprunté ce trou de ver pour amener les événements du film, la station Oberon n’aurait pas non plus suivi son chemin pour le retrouver lui et Léo, menant Semos et les singes à la révolte. Si Semos fait sortir la civilisation des singes de l’obscurantisme païen pour une religion monothéiste (suite à sa mort, Semos devient le dieu des singes, amenant même un parallèle avec Jésus grâce à une prophétie de résurrection), c’est bien Périclès qui débute cette chaîne d’événements. Il en est l’instigateur, comme l’homme dont il porte le nom et dont l ‘époque porte parfois le terme de « siècle de Périclès », tant l’homme était influent. L’historien Thucydide dira même de Périclès qu’il était le « premier citoyen de sa patrie », ce qui est de toute évidence le cas du singe du même nom, qui donne naissance sans le vouloir à la première civilisation de la planète.

N’oublions pas que le singe Périclès porte le nom d’un homme d’Athènes, grande métropole Grecque d’avant Jésus-Christ, où les dieux multiples et les mythes Grecs étaient encore en vigueur. Il s’agit donc d’un personnage charnière, ayant le pied entre deux mondes. C’est également le cas du « maître » de Périclès, Léo Davidson, dont le nom de famille fait référence également à la Bible (fils de David). Il refuse d’ailleurs d’obéir aux consignes (commandements ?) de son chef d’équipage en laissant Périclès dériver dans la tempête à bord de son vaisseau, et part à sa recherche dans la tourmente. Les ponts sont créés, le cadre théologique du film est ainsi posé.

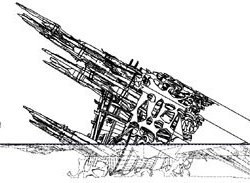

Le monde des singes est quant à lui emprunt de monothéisme. S’ils ont assez évolué pour ne pas tous croire aveuglement à l’histoire de Semos (Ari, jouée par Helena Bonham Carter, ne conçoit pas l’histoire de Semos comme autre chose qu’un conte de fées), l’importance de la religion au sein des puissants de la planète des singes en marque la majeure influence. Le père du général Thade (joué par Charlton Heston, héros du film original de 1968) est ainsi présenté comme un descendant direct de Semos, et Thade (Tim Roth) peut agir en toute impunité du fait de cette influence familiale respectée et arborée. Le plastron de l’armure de Thade, entrevue en détail dans le générique du film, est une référence directe au tableau de Michel-Ange, La Création d’Adam, où le doigt de Dieu transmet l’étincelle de vie au premier homme.

La frappe guerrière de la musique de Danny Elfman sur cette plongée en détail de l’armure de Thade mêle habilement le côté guerre sainte qu’il mène contre la race humaine mêlé à la brutalité inhérente du personnage (la dernière image du générique n’est autre que les yeux cruels et déterminés du général). De même, le bras droit du général, le gorille Attar (Michael Clarke Duncan) n’est pas le personnage le plus bigot par hasard. On le voit à deux reprises prier pour le retour de Semos, alors même que son nom fait référence au mot « Altar », en français un autel. Représenter le singe supposément le plus rude et costaud du bestiaire simiesque dans l’imaginaire collectif et en faire un personnage extrêmement croyant (ce dernier emploie le terme de « blasphème ») et capable de discernement, comme à la fin du film où il se range du côté des humains et concilie les deux espèces, permet de faire évoluer l’opinion et de créer des personnages n’étant jamais coincés dans leur absolue certitude. Léo lui-même, personnage pourtant très monolithique, parviendra à laisser Périclès au soin des singes, oubliant son égoïsme de le garder près de lui pour de mauvaises raisons.

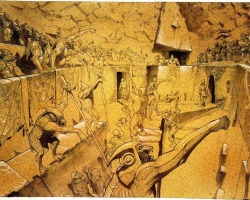

On peut percevoir dans chacun des camps quelque chose de primaire à notre histoire. Les hommes devenus esclaves des singes sont tous représentés comme des hommes des cavernes assez typiques bien que doués de raison et de parole comme n’importe quel être civilisé. Ils ne sont marqué par aucun signe de religiosité forte – celle-ci étant l’apanage des singes – et sont en ce sens précurseurs des membres de l’équipage de l’Oberon. De même, la traque des singes, représentants du pouvoir divin, ramène clairement à l’Inquisition des temps obscurs du Moyen Age, la charrette où ils entassent les humains est une image forte emprunte de cette période, sans compter le dieu le plus obscur pour les deux camps, qu’est la technologie, facilité appliquée dont Léo et Thade feront finalement usage l’un comme l’autre, car perçu comme le pouvoir divin ultime ou blasphématoire selon qui s’en sert.

Un film cyclique : Léo au Pays des Merveilles :

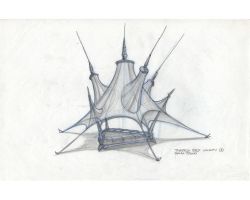

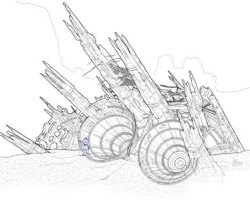

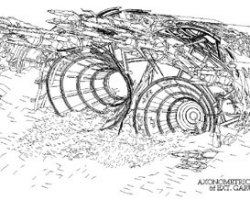

Tout dans La Planète des Singes de Tim Burton est cyclique, un thème qui intéresse le réalisateur au plus haut point. Bien que cela ne soit pas évident au premier abord, Tim Burton emploie dans le film le thème visuel de la spirale (récurrente chez lui) tout simplement en l’accolant à l’idée du vortex, cette tempête temporelle qui amène les personnages à travers le temps et l’espace, deux forces cycliques de l’univers situées au centre des enjeux du film et de son dénouement chaotique. La façon dont le temps et l’espace changent est l’un des défaut scénaristiques le plus reproché au film par la critique.

En effet, bien que flou et capricieuse, la courbe temporelle forme toujours un cycle, au sein duquel voyage Léo, personnage chevaleresque typique des vieux films d’aventures, assez atypique chez Burton. À l’instar du personnage d’Alice au Pays des Merveilles, il « tombe » dans un trou qui le mène en un temps tout autre que le sien et fait de lui l’intru par excellence, le personnage rejeté si cher à Burton, ici malheureusement à peine esquissé. Léo effectue un voyage aussi bien temporel que moral. Homme civilisé issu d’un futur éloigné (en fait, le propre futur du spectateur), il se retrouve au sein d’une civilisation, certes civilisée mais restée extrêmement limitée technologiquement. De même, le nom de Léo renvoie à « lion », surnommé le « Roi de la jungle » qu’il est appelé à être. Le personnage effectue donc un retour à ses sources, au milieu d’hommes des cavernes, loin de toute technologie, en portant parfois les stigmates du paganisme (le personnage joué par Estella Warren est dénommé Daenna, avatar de Diana, déesse de la chasse dans la mythologie).

Léo reste buté à l’idée de vivre dorénavant dans un monde impossible (tout comme Alice, par ailleurs) et de vouloir à tout prix revenir dans son temps à lui, siècle de lumière technologique. Un paradoxe du personnage qui a évolué dans un siècle toujours en proie à une certaine forme d’obscurantisme scientifique et qui va également créer un paradoxe une fois revenu chez lui à la fin du film, sur une planète Terre également dominée par les singes. Léo est ainsi pris dans une boucle dont la fin ne nous dira jamais s’il peut en sortir ou non.

Léo est également, tout comme Périclès, l’instigateur d’un retour en arrière. Depuis la station Oberon, les navettes employées pour envoyer les singes en mission ont une forme rappelant celle d’un spermatozoïde. Le vaisseau de Périclès, lorsqu’il est envoyé au creux de la tempête électromagnétique, semble « pénétrer un orifice » pour féconder la future planète des singes, depuis longtemps en l’état quand Léo y parvient. Alors que nous n’avons plus de nouvelles de Périclès jusqu’à la fin du film (on peut donc supposé qu’il a réussi à se poser), Léo atterrit en catastrophe sur la planète. Il rate par la même toute fécondation « humaine » de la planète colonisée par les singes à la place. Toutefois, Léo sort des débris du « vaisseau spermatozoïde » immergé comme d’une sorte de placenta. Un homme nouveau est né, ce qui s’accentue par le fait qu’il se débarrasse immédiatement du haut de son uniforme comme d’une peau de mue. Un homme jeune au savoir relatif dans une nouvelle civilisation qu’il ne comprend guère. D’ailleurs notons qu’à la fin du film, lorsque Périclès arrive à bord de son vaisseau en pleine bataille entre humains et singes, Léo lui dira qu’il a « mieux atterri que lui », aveu indirect de l’impuissance de Léo face aux singes, en termes de combat comme de fertilité, puisque c’est plus la présence théologique de Périclès qui fera tourner le vent de la bataille, poussant Attar à prendre parti pour le camp de Léo et à trahir Thade. La théologie simiesque l’emporte sur la raison humaine.

La Planète des Singes est avant tout l’odyssée de Léo, lequel porte quelque chose de biblique et d’initiatique en lui. Tel Spartacus, Léo passe d’esclave à meneur de tout un peuple face au pouvoir. Ari lui dira « qu’ils sont tous en vie grâce à lui », ce qui est en un sens très vrai, puis ce que sans son intervention dans le sauvetage de Periclès, les évènements cycliques du temps et autres paradoxes, ne se seraient pas mis en branle.

Si les singes sont le moteur du film (en termes de jeu comme d’enjeux), Léo en est l’essence. Burton ne questionne pas plus l’animalité de l’homme que l’humanité profonde des singes. L’homme peut agir en singe, mais surtout les singes agissent sans cesse en hommes, bien qu’il s’en défendent. En ce sens, tout le côté transgressif du film de 1968 est oublié, particulièrement en ce qui concerne un des amis de Charlton Heston, tout simplement lobotomisé pour n’agir plus que comme une bête. Le gros de l’intrigue se repose sur un discours de sourd, entre la bêtise des militaires de Thade et les aspirations pro-humaines d’Ari, partisane de la cause humaine. Quant à la science, supposée trancher la question de l’infériorité des hommes par rapports aux singes, elle n’est qu’à peine évoquée lors d’une scène de repas chez le père d’Ari, des scientifiques travaillant apparemment sur des spécimens. Mais sûrement que pour éviter la redite par rapport au film de 1968, Burton laissa cela de côté, tout en permettant que tout ce qui a trait à la science demeure du domaine de l’obscurantisme pour les Singes. Ou pour le spectateur.

Le général Thade, en revanche, est un véritable rouage du cycle burtonnien. Si l’animalité est bien plus présente chez lui que chez d’autres singes du film, ce n’est pas que du fait de sa position militaire, forcément ralliée à une certaine dureté. Il est en quelque sorte assujetti au cycle familial et « hérite » des péchés du père. Lui-même perpétue la haine qu’éprouve sa famille envers les humains (le vieux père mourant de Thade agonise en maudissant la race humaine). On éprouve d’ailleurs beaucoup d’empathie pour Thade au moment du trépas de son père, où il semble retrouver toute ses gimmicks de chimpanzé blessé et curieux (air blessé alors que son père meurt et air curieux vis à vis de l’arme à feu que ce dernier lui lègue).

Le cycle dominé et dominant occupe une part importante dans les relations qui unissent les personnages. Celui qui détient la fameuse arme à feu détient le pouvoir d’asservir et de réduire l’autre à l’état d’animal. Leo Davidson tient ainsi Limbo en joue et s’apprête à l’éliminer, encouragé par Daenna et les autres humains, redevenus ainsi de pures « bêtes » assoiffées de meurtre et de vengeance en laissant parler leur côté animal. Thade lui-même redeviendra un animal apeuré à la fin du film lorsque les rayons de l’arme se retournent contre lui en rebondissant sur les parois des ruines de l’Obéron, le ramenant au même état que les singes domestiques des astronautes.

Quelle que soit la situation, l’empathie du spectateur va au plus démuni, et jamais à celui qui s’avère être sans arrêt plus sûr de lui. Par exemple, dans L’Étrange Noël de Monsieur Jack, on sait , entre autre via le regard objectif du personnage de Sally, que Jack commet une erreur en tentant de fêter Noel lui-même avec toute la confiance qui le caractérise.

La « patte » de Burton : références et motifs :

Si le film a sobrement dérouté les fans de Tim Burton, pouvant trouver le sujet de La Planète des Singes un brin trop exotique pour lui, il n’en reste pas moins que le film possède bon nombre de références typiques de ce qui influence Burton en temps normal. Bien que moins pertinent, les hommages à des métrages qui ont marqué le réalisateur durant sa jeunesse sont bien présents dans plusieurs recoins du film.

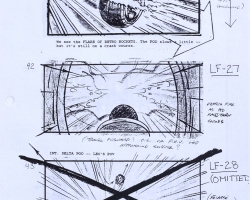

Par exemple, on retrouve dans la séquence d’ouverture du film, un hommage plastique appuyé à 2001 : L’odyssée de l’Espace, film contemporain au premier film de La Planète des Singes. Les diverses armures de granit noir des singes ramènent au monolithe étrange qui éveille la conscience et la temporalité cyclique des personnages du film de Stanley Kubrick. De même, ce sont des singes qui dans le film découvrent en premier le monolithe, leur permettant ainsi de s’approcher plus vite de l’être humain via des comportements propres à nos sociétés actuelles, principalement par la violence et ô surprise, la béatitude religieuse face à Dieu et la technologie, les deux étant parfois intimement liés. Une référence au monolithe de 2001 sera de nouveau faite quatre ans plus tard dans Charlie et la Chocolaterie (2005).

Les hommes de La Planète des Singes devenant amis avec Léo sont un écho direct à Un Million d’Années avant J-C (Don Chaffey, 1966), principalement via le personnage de Daenna campé par Estella Warren, beauté blonde un peu trop belle justement dans un cadre préhistorique, comme l’était Raquel Welch dans le film de Chaffey. Occasion aussi pour Burton de citer à nouveau l’un de ses maîtres, Ray Harryhausen, en charge des effets spéciaux du même film.

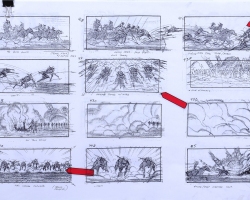

La première apparition des singes au cœur de la forêt, sautant dans tous les coins sur des humains tentant de s’enfuir, est un hommage direct au Magicien d’Oz (1939), lorsque des singes volants de la méchante sorcière agissent de même. Cette scène marquante de la jeunesse de Burton tient autant de l’hommage et de l’envie de rendre les singes effrayants que de la peur relative que ce dernier éprouve pour eux dans la vie. Le tournage n’a pas du être aisé pour lui…

Mais plus que de la simple référence de fan pur et dur, Burton n’oublie pas non plus de s’auto-citer de façon plus mature que dans bien des métrages qui ont fait suite à La Planète des Singes. Pour en revenir à la scène du dîner chez le Sénateur Sandar (David Warner), séquence citant Les Chiens Jouant au Poker (série de tableaux de C. M. Coolidge), Burton revient à l’un des travers préférés de la vie de banlieue qu’il aime tant attaquer à l’occasion. Lors de ce dîner, les militaires, politiques et activistes ne semblent pas écouter les arguments des uns et des autres concernant le « problème humain ». Un dialogue de sourd que l’on retrouve aussi bien dans Beetlejuice, Edward aux Mains d’Argent, Frankenweenie ou même Batman lorsque Bruce Wayne et Vicky Vale ne peuvent s’entendre, séparés par une table immense.

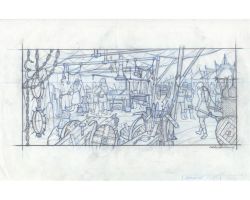

Peu avant cela, remarquons le plan où Léo est emmené avec d’autres esclaves humains à bord d’une charrette vers la cité des singes. Le plan rappelle ouvertement la carriole d’Ichabod Crane roulant vers l’inconnu et l’ésotérisme peu conventionnel du village de Sleepy Hollow. On retrouve donc cette idée de voyage vers l’inconnu, du moins pour ce qui est de Léo Davidson.

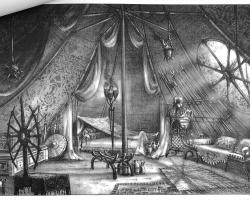

Par là même, une fois arrivé au sein de cette grande cité, une myriade de populations et de couleurs peut être observée .On se retrouve dans un environnement où chaque couche de la société se marche dessus avec beaucoup de variété : singes religieux, voisinages proches sans fenêtres, gamins qui jouent au basket tout en caillassent les êtres humains si différents d’eux, encouragés par leurs parents à la maison… En d’autres termes, la banlieue, hostile, hypocrite et pourtant chamarrée que Burton a si bien connu à Burbank et si souvent illustrée dans ses films. Ce n’est pas non plus par hasard si le chariot emmène les humains vers Limbo (Paul Giammati) un esclavagiste. Au contraire, l’ironie n’en est que plus forte.

Et à toute banlieue, toute foule, lorsque Léo et ses amis tentent de s’échapper d’un camp de singes, ils sont pourchassés par ses derniers, torches à la main, rappelant les villageois en colère des vieux films d’épouvante d’Universal, à la poursuite d’un monstre (ici les humains eux-mêmes). Une foule en colère assez aveuglée par la haine pour tenter de tuer au passage Limbo, pris en otage par Léo, qui finira du coup par se ranger de son côté, écœuré par l’attitude des siens.

Entre l’homme et l’animal, l’artistique et l’artificiel :

Bien que le film fût amputé par les studios de bien des idées innovatrices (assouplissements très sexualisés des relations qui unissent Léo et Ari, par exemple), Burton a réussi à pondre son produit sans rechigner à la tâche, parvenant à engranger un bon succès de box-office durant l’été 2001. Les critiques furent acerbes, incapables de prendre le film pour ce qu’il est sans le comparer à son illustre modèle dont il ne reprend presque aucune idée fondatrice. La part animal de l’homme, déjà abordée dans Batman Returns (1992), n’a pas tant sa place ici, laissant imaginer que Burton passe à côté de son sujet sans maîtriser les aspects les plus techniques d’un film de science-fiction réussi.

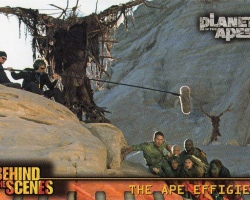

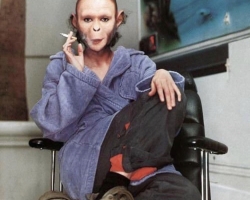

Mais au sein d’un sujet qui ne lui parle que peu, Burton parvient à créer un film qui à défaut de lui être très personnel confine son art à l’efficacité la plus élémentaire. Les décors entièrement « en dur » pondu par Rick Heinrichs sont presque des témoins d’un artisanat des singes face au fond vert qui limite la station Oberon et l’espace dans lequel elle évolue. Toutes les courbes « arty » de la technologie humaine contrastent avec la déco vivante et proche de la nature de la civilisation des singes. Singes qui sont la plus grande réussite du film, campés par des acteurs de génie et maquillés par l’oscarisé Rick Baker, qui permettent à Burton d’effectuer l’un de ses meilleurs travail de direction d’acteurs depuis des lustres, sans jamais négliger le potentiel comique de son film.

Le film ne permettra toutefois pas à Burton d’avoir les coudées franches, les producteurs etant bien decidés à proposer un blockbuster calibré pour remplir les salles en été. Ainsi, le montage filmique et musical, de même que le casting (une belle blonde et un adolescent capricieux manifestement imposés) portent les stigmates de compromis insolvables entre les aspirations de Burton ( un bien grand mot au regard du côté commandé du film) et celle de la Fox. Toutefois, à l’instar de son premier Batman, Burton parvient à rester assez intégre vis à vis de certaines de ces idées, certes, pas aussi evidemment citées et comprises que dans la première partie de sa filmographie personnelle.

Bien que la fin laissa pantois de frustration bon nombre de spectateurs, Burton prends le parti de laisser son analyse de côté et d’accorder à ses derniers la réflexion la plus libre qui soit, à l’instar de Kubrick avec sa propre fin de 2001 : l’Odyssée de l’Espace. Mais si le paradoxe du finale du film ne laisse que peu de place à l’interprétation, on pourrait songer que Leo Davidson a effectuer un voyage plus moral que réellement temporel. La Terre où il se trouve à la fin du film ne serait donc pas vraiment habitée par les singes, mais ne seraient en fait que le reflet que Leo se fait désormais de l’humanité, qu’il ne voit plus comme dominante mais comme profondément animale, jusque dans les fondements de sa civilisation moderne ( la statue de Thade en lieu et place de celle d’Abraham Lincoln) , un peu comme la voit le héros de L’Ile du Docteur Moreau, lorsqu’il quitte une île habitée par un peuple d’hommes animaux génétiquement crées.

NOTRE CRITIQUE

La controverse. Une chose est sûre : cette Planète des Singes, version Burton ne laisse pas indifférent. Véritablement reniée par une bonne partie des fans, décevante pour le grand public et la presse mais également encensée par quelques critiques et spectateurs, ce film marque une rupture dans l’œuvre burtonienne à bien des niveaux. Peut-être même un moment clé ; l’avenir nous le dira.

C’est que les rumeurs autour du tournage furent, dès le départ, aussi nombreuses que contradictoires : cinq fins auraient été tournées, Burton se serait vu interdit le tournage d’une scène zoophile entre Ari et Leo, Elfman dut également réenregistrer certaines sessions pour les rendre plus «héroïques».

La plupart de ces informations, très vite démenties par les principaux intéressés, provenaient d’Internet, source intarissable du tout et du n’importe quoi. Mais toutes ces affirmations donneront tout de même au tournage l’étiquette de “difficile”.

Et il le fut sans doute, cela va sans dire. Car, comme jamais auparavant, Burton fut soumis à une pression très intense des studios. «Plus de ceci, moins de ça» : on connaît les désirs et les demandes (souvent infondés) des producteurs. Malgré cet environnement peu propice à l’expression artistique, le génie de Burbank nous offre un film percutant, nous allons le voir. Celui-ci pousse l’appropriation qu’il avait su effectuer sur le premier Batman encore plus loin. Malheureusement c’est peut-être moins clair et il faut davantage de visions pour trouver les enjeux de l’œuvre.

Burton a longtemps été réticent à l’idée de revisiter un tel classique de la science-fiction. Il considérait (et considère toujours) la pratique comme une hérésie. Mais qu’est-ce qui l’a alors poussé dans une telle entreprise ?

C’est que sa version de la Planète des Singes n’a rien à voir avec celle de Schaffner (1968). Elle part bien évidemment de l’illustre idée de base de Pierre Boulle, l’auteur du film qui a inspiré la saga au grand écran : un astronaute échoue sur une planète inconnue où les singes, doués de raison et de la parole, dominent les êtres humains réduits à l’esclavage. Mais les similitudes s’arrêtent là : une toute nouvelle histoire, des nouveaux personnages et surtout une nouvelle fin, tel est le pari du film. La référence sera le livre de Boulle et non la première adaptation cinématographique.

Ce qui a principalement déçu, c’est le manque de cohérence de l’histoire et de la thématique. Dans le premier cas, la critique est bien infondée : on sait très bien à quel point Burton est incapable de raconter une histoire «correctement» (et il ne s’en cache pas). Dans le deuxième cas – et c’est ce qui va nous occuper principalement -, ce manque de clarté vient sans doute du fait que jamais Burton n’a jonglé avec autant de sujets et de points de vue.

La religion, la bestialité humaine, l’humanité bestiale, l’individualisme, la tyrannie, le choix amoureux, la violence, etc. Voici quelques sujets abordés dans cette nouvelle mouture ; ils sont donc nombreux et Burton a parfois du mal à bien gérer l’entreprise. C’est qu’il s’agit de sa première oeuvre ouvertement politique (Mars Attacks! jouait la carte du nihilisme jouissif bien qu’utopique à de nombreuses reprises) et on ne peut, dès lors, que lui pardonner son manque de maîtrise par endroits.

Commençons par le commencement, c’est-à-dire le générique. C’est peut-être le «Main Title» le plus brillant de Burton car il est autant esthétiquement beau que narrativement exemplaire. On retrouve en effet tous les éléments clés de l’histoire condensés en seulement 3 minutes : l’ouverture sur le champ d’étoiles, la relique contenant l’arme, le regard du tyran, etc. C’est en revoyant le film qu’on s’en rend véritablement compte et on verra que cela vaut pour d’autres aspects du film.

La séquence d’ouverture se situe en 2029, sur une station orbitale, l’Oberon. On ne peut s’empêcher de noter l’hommage à 2001, l’odyssée de l’espace de Kubrick et ce, que ce soit visuellement (la blancheur étincelante de l’environnement) ou thématiquement : l’homme est devenu une simple machine, au service d’un grand projet dont il ne sait rien et dont il n’est même plus l’acteur (ici, le singe, génétiquement modifié, remplace HAL, le superordinateur du film de Kubrick). Ces séquences sont donc peuplées d’automates dont fait partie Leo Davidson, le «héros du film». Celui-ci se distancie vite des autres par son esprit rebelle : il refuse sa situation de pantin, qui réduit son ego (et aussi sa fierté). Voilà pourquoi, lorsque son singe Périclès (les noms des personnages ne sont pas innocents) se perd dans l’orage électromagnétique, il n’hésite pas à partir à son secours, bien que ses supérieurs le lui aient interdit formellement. Par amour pour son singe ? Peut-être. Pour prouver sa bravoure et ses capacités à ses supérieurs ? Sans doute. Ses motivations sont floues et le seront jusqu’à la fin du film. Leo est un américain moderne : individualiste et égoïste, ne réfléchissant pas vraiment à la portée de ses actes. Il se dégage de sa personne une antipathie profonde qui en a rebuté plus d’un. Il nous est impossible de s’identifier à ce personnage qui devrait pourtant être notre guide.

Son arrivée sur cette nouvelle planète, après s’être perdu à son tour dans les tempêtes électromagnétiques, va signifier pour lui comme une nouvelle naissance. D’ailleurs, on peut le comprendre au travers des 3 phases : son vaisseau ressemble à un oeuf dont il s’extirpe ; il s’extrait ensuite de l’eau (le liquide amniotique) ; enfin, il se défait de sa veste telle une mue. Mais sa transformation n’a pas déjà eu lieu pour autant (il en faudrait plus pour le déstabiliser).

Le voilà donc jeté dans un monde duquel il ne pensera d’abord qu’à fuir au plus tôt. Peu importe qu’il y sème le trouble, que ses «semblables» le considèrent comme le messie ou qu’il soit l’ennemi juré des autres ! Dans des scènes du tournage, on peut entendre Wahlberg répondre «Don’t know. Don’t care.» (Je ne sais pas. Je m’en fous). Cela résume bien les ambitions de son personnage.

Mais parlons un peu de cette planète. Dans le commentaire audio du dvd, un adjectif revient souvent à la bouche de Burton : fragmenté. A l’instar de notre monde, cette planète est cosmopolite et complexe: divisée en deux races, les humains et les singes, eux-mêmes scindés en différents groupes ethniques et sociaux. Politiquement instable, elle permet au groupe minoritaire, les singes, de vivre dans la richesse, laissant aux humains le choix entre la vie sauvage ou l’esclavage. La religion et les mythes y tiennent un rôle important : les humains se languissent de leur messie qui viendra les délivrer (et qu’ils voient en Leo) et les singes ont basé leur civilisation autour de Semos, le premier des singes selon la fable. Toute innovation intellectuelle est considérée comme un danger et celui qui l’emporte est celui qui crie le plus fort ou qui emploie la force avec le plus de violence. A de nombreuses reprises, on pense à la vie politique et militaire romaine (on peut d’ailleurs par endroits rapprocher le film du péplum et plus précisément de Spartacus, un autre film de Kubrick) même s’il s’agit aussi d’une société très moderne (notamment et, peut-être surtout, le modèle américain).

Dans cette société, on trouve : un chimpanzé tyran, Thade, assoiffé de gloire et de pouvoir, une guenon humaniste, Ari, à l’esprit rebelle (mais bien différent de Léo : elle se révolte pour son prochain, là où Leo se révolte pour lui-même), une jeune femme fougueuse, Daena ou encore un orang-outang, Limbo dont les seules questions sont d’ordre financier, etc.

Une belle brochette de personnages, auxquels Burton porte un intérêt variable. Son film tourne en fait beaucoup autour de Thade, Léo et Ari, délaissant un peu (trop) ses rôles secondaires (la relation qui lie Attar et Krull est vraiment anecdotique, Daena, la belle blonde, n’est que l’antithèse de Ari et le jeune adolescent semble avoir été créé par les producteurs mêmes). Il n’en reste pas moins que le petit groupe de «fuyards» qui va se constituer pendant le film nous offre, au fil des répliques, des situations très évocatrices et d’un symbolisme fort (depuis Ed Wood, Burton semble attiré par le principe, presque carpenterien comme le souligne les Cahiers du Cinéma, du groupe amené à combattre côte à côte).

Je prendrai pour exemple, la somptueuse scène de la fuite à travers la forêt. Elle figure même parmi les plus belles du cinéaste.

Leo, accompagné de quelques humains ainsi que de Ari et son protecteur Krull, s’échappe de la ville simiesque par la dense forêt qui l’entoure. L’inversion des rôles qui fut l’une des motivations principales de Burton pour le projet va ici prendre tout son sens.

Disposant à nouveau de son arme, Leo est désormais en position de force et le sait bien. Très vite, il tient une proie en joue : Limbo, l’orang-outang marchand d’hommes. Conscients de leur nouvelle supériorité sur les singes, les humains s’attroupent autour de celui-ci et lancent à Leo un “Tue-le ” aussi froid qu’instinctif, faisant fi des supplications du singe, terrorisé. Le plan est magistral : des humains, aux pulsions animales, forment une meute autour d’un animal, à genoux devant eux, suppliant de toute son humanité – un moment fort, un instant de «bizarrerie» comme seul Burton peut nous en offrir. Pour mettre fin à cette tension, Ari vient s’intercaler entre l’arme et la victime.

Ari, un autre animal-humain mais aussi le personnage le plus humain du film; en quelque sorte, notre garde-fou tout au long de ce périple, unique détentrice d’une certaine morale. Elle est, bien évidemment, le personnage le plus burtonien du film, contenant cette dualité que le cinéaste affectionne tant, et qu’il rend physiquement (son visage surtout) très humaine, au point qu’elle en devient belle, en grande partie grâce à sa personnalité, et presque séduisante (soulignons au passage le travail d’orfèvre effectué par Rick Baker et son équipe, donnant une véritable personnalité et mobilité à chaque singe).

Son regard rêveur trahit son altruisme naïf et sa sensibilité la rend autant fébrile que très décidée (l’interprétation parfaite de Helena Bonham Carter en fait la reine du casting, devant Tim Roth).

Elle met donc fin à cette situation périlleuse par la parole, le dialogue, dont sont incapables les deux camps, où règne uniquement la loi du plus fort. Ainsi, alors que longtemps la réclusion, l’isolement étaient au centre du cinéma de Burton, c’est aujourd’hui l’ouverture d’esprit qui le préoccupe – celui qui s’ouvre à l’autre est celui qui survit. Comme Mad Movies le précisait fort justement : depuis Mars Attacks!, «Burton ne fait plus des films sur Tim (Vincent et les autres…) mais bel et bien des films de Tim».

Nous arrivons maintenant à la transformation qui va s’opérer chez Leo.

Il découvre finalement qu’il est le créateur de son cauchemar. Si cette planète et ce monde existent, c’est par sa faute : son équipage s’est à son tour engouffré dans les orages pour tenter de le sauver, après avoir perdu sa trace. Arrivée des centaines d’années plus tôt que leur pilote dans cet environnement hostile, l’équipe a, peu à peu, perdu sa suprématie sur les singes, génétiquement modifiés, qui se sont établis comme nouveaux maîtres…

Pour la première fois du film, Leo est pensif. Il semble enfin comprendre que ses actes ont une portée : il est l’unique cause de sa perte. A ses côtés, Ari lui souffle alors ces mots : «nous sommes vivants grâce à toi». Une réplique digne de Daniel Waters (scénariste de Batman Returns) et qui va résonner dans la tête de Leo. Ce dernier s’isole de la foule qui l’oppresse, refusant encore une fois son rôle de sauveur; mais désormais, il doute. Son arrogance, son ton hautain ont disparu et ont cédé la place à l’introspection. Il n’est plus cette machine, enchaînant les actions sans chercher à en savoir plus; le voilà devenu humain. Ari est donc la seule à pouvoir l’approcher et à le comprendre. Mais voilà maintenant que c’est Leo qui fait preuve d’optimisme, refusant de céder à la tyrannie de Thade. Il endosse enfin son habit de messie et décide de lutter pour la libération des humains. Le changement est radical mais bien amené. Malheureusement, alors qu’il eût fallu peut-être disserter plus longtemps sur cette humanisation, Burton se voit rappeler par les studios qu’il s’agit d’un film d’action et qu’il faut nécessairement une grande bataille finale. C’est bien regrettable car le film y aurait gagné beaucoup. Mais Burton n’en reste pas là et garde le meilleur pour la fin.

Nous y voilà donc. Cette fameuse fin qui a fait couler tant d’encre (beaucoup y voyant l’assurance que le film est un échec). Cependant, si vous m’avez suivi jusqu’ici, vous en aurez déjà compris le sens…

Thade enfermé dans sa cage (symbole d’une violence que l’on croit sous contrôle, voire révolue – raison pour laquelle le jeu de Tim Roth est si peu nuancé : Thade, c’est la violence brute et sanglante qui se tapit en chacun de nous et que l’on arrive à refouler, du moins relativement), Leo pense avoir mené à bien son intervention sur cette planète qui lui a appris à aimer (ses sourires et la tendresse destinés à Ari) et se décide donc à partir (oserait-on le parallélisme avec l’attitude de l’armée américaine lors de la guerre du Golfe notamment ?). L’ennemi maté, on peut s’en retourner auprès de sa patrie, y retrouver la chaleur de son foyer et ses points de repères. Mais, à son retour, c’est une autre Amérique qui accueille Leo…

Ne vous méprenez pas : il s’agit bien de la même planète Terre, identique à celle qu’il a connue et que nous connaissons. Rien n’a changé. Sauf Leo lui-même : son humanisation lui a ouvert les yeux. Il peut désormais voir à l’intérieur de ses compatriotes et les découvre tels qu’ils sont : des animaux, des descendants de Thade.

Thade justement, qui remplace Lincoln, emblème national du «Grand Homme» aux Etats-Unis pour nous montrer la face intrinsèquement barbare de l’Amérique (et de l’Occident aussi). Leo a beau ne plus comprendre ce monde qui l’entoure, il devra vivre avec. Comme nous tous…

En conclusion reprenons les termes de Cadrage.net : «Là est le style même de Burton, une esthétique de l’éthique poétique». Il s’agit là d’une excellente définition du cinéma du réalisateur, qui s’est affirmé depuis Mars Attacks!, même si certains ne voient toujours en lui qu’un faiseur de belles images (et qui n’en attendent que cela).

La Planète des Singes est une œuvre de transition (avec ses qualités et ses défauts) d’un cinéaste qui est en pleine maturation. Une maturation socio-politique, inutile de le préciser…

LES ANECDOTES

Deux acteurs du film original de 1967 apparaissent dans le film de Tim Burton : Charlton Heston en père de Thade et Linda Harrison qui fait une brève apparition parmi les fugitifs humains capturés par les singes.

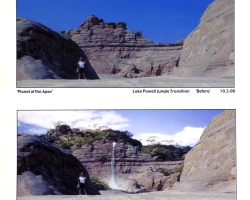

Certaines scènes du film ont été tournées au Lac Powell dans l’Utah, lieu de tournage du premier film original.

Planet of the Apes n’est pas un remake du premier film mais une ré-interprétation de la nouvelle de Pierre Boulle.

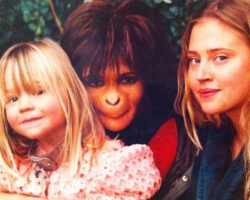

C’est sur le plateau de tournage que Tim Burton va faire la rencontre d’Helena Bonham Carter, qu’il va épouser et qui deviendra la mère de ses deux enfants. Il y avait également Lisa Marie, son ex-compagne. Les deux femmes ont partagé plusieurs scènes à l’écran où l’une essaye de garder le pouvoir sur l’autre…

LA BOUTIQUE

Tim Burton 2001 © 20th Century Fox