Interview d’Alexandre Poncet

Passionné aux multiples facettes, Alexandre Poncet baigne dans le cinéma (de Tim Burton) depuis tout petit. En 2011, il co-réalise un documentaire sur Ray Harryhaunsen, père de l’animation image par image si chère à Burton. Journaliste chez MadMovies et compositeur, il nous partage sa passion pour la musique de Danny Elfman.

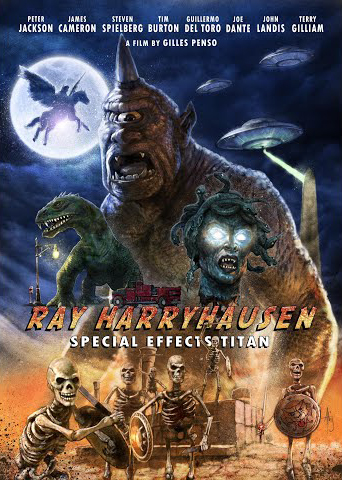

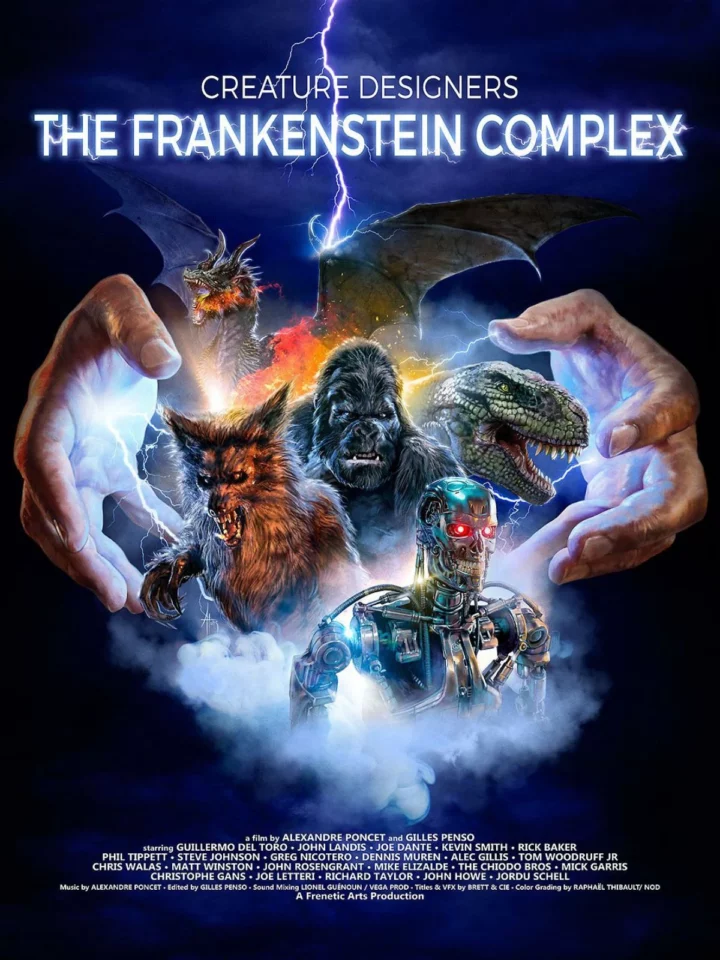

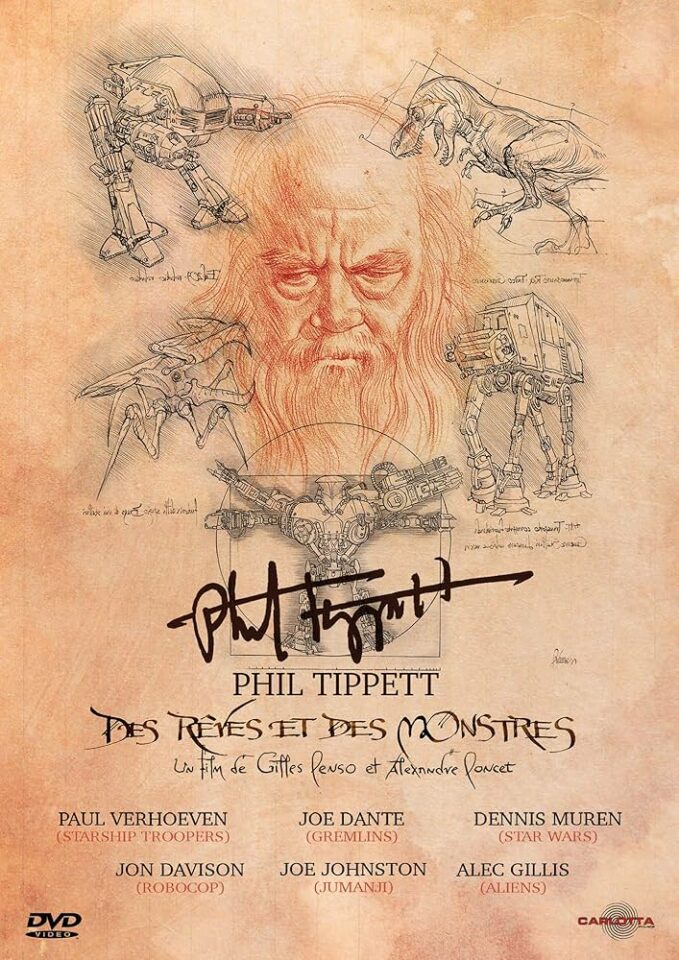

Je suis Alexandre Poncet et je co-réalise actuellement avec Gilles Penso le documentaire Walking With Animators, dédié à l’art de l’animation. Ce film fait suite à notre Trilogie des Monstres, composée de Ray Harryhausen : Le Titan des Effets Spéciaux, Le Complexe de Frankenstein et Phil Tippett : Des Rêves et des Monstres.

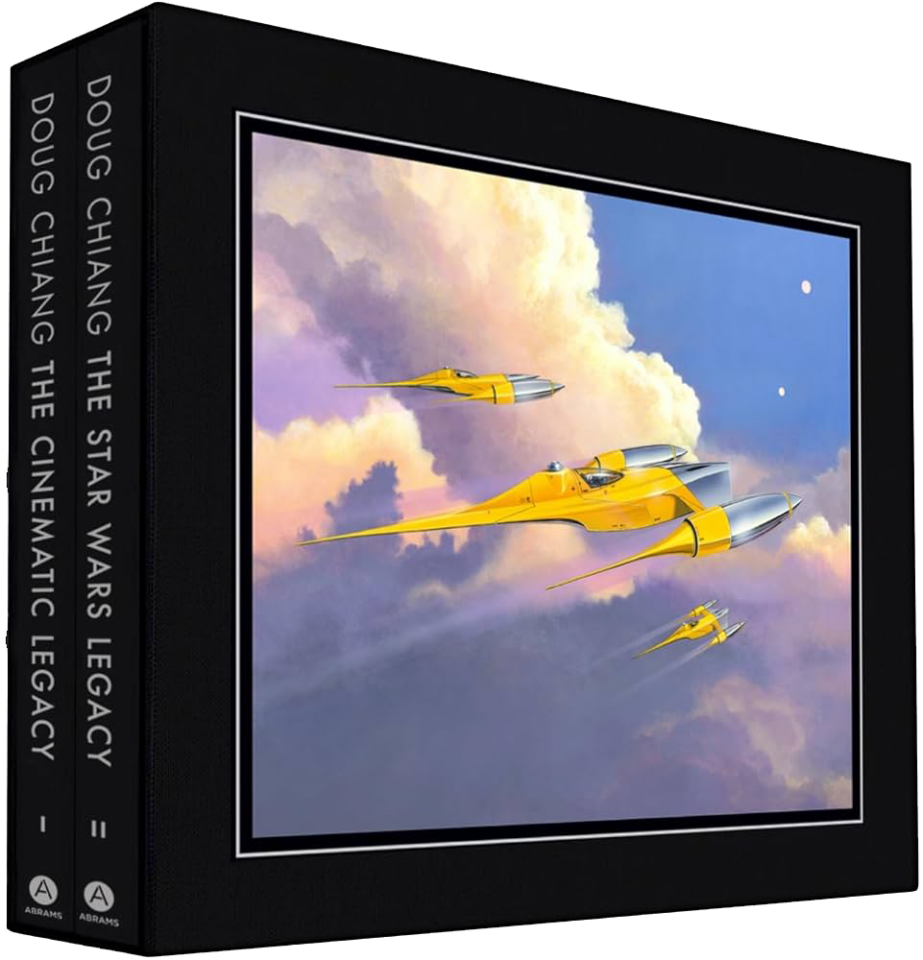

Nous venons également de terminer Doug Chiang: The Cinematic Legacy et Doug Chiang: The Star Wars Legacy, deux coffee-table books assez massifs co-édités par Abrams Books et Lucasfilm Publishing. Je partage le reste de mon temps entre la revue MadMovies, dont je supervise la gamme “Classic”, et la composition de bandes originales.

Quand as-tu découvert Tim Burton et quel impact ont eu ses films sur toi?

Comme souvent dans ma génération, j’ai découvert Tim Burton à travers le premier Batman. Je me souviens avoir dessiné ce logo des centaines de fois, et avoir écrit un article sur le phénomène de la Batmania dans un journal scolaire en CM2. Je n’ai eu conscience de l’art de Burton qu’en découvrant le fabuleux Beetlejuice à la télévision, puis en voyant peu de temps après Batman Le Défi, qui compte encore aujourd’hui parmi mes films favoris. La critique de Vincent Guignebert dans le numéro 78 de MadMovies avait éveillé ma curiosité, et la découverte du film en compagnie de mon meilleur ami a été un choc sensoriel majeur. J’ai tout de suite connecté la bizarrerie conceptuelle du film (notamment avec ce prologue entièrement muet culminant avec l’abandon d’un bébé dans les égouts) à celle de Mad Max 2 de George Miller, que j’avais vu avec mes frères des années plus tôt. On n’a pas coutume de rapprocher ces deux auteurs, mais Burton et Miller ont réussi à me faire comprendre, enfant, l’importance du récit métaphorique et la capacité du cinéma à transcender les règles du réalisme et de la logique sans perdre son ancrage émotionnel. Le pingouin incarné par Danny De Vito est l’exemple même du personnage insensé, et pourtant, impossible de ne pas verser sa larme devant sa dernière séquence.

Peu après Batman Le Défi, Edward aux Mains d’Argent a confirmé ma fascination pour les paradoxes créatifs de l’œuvre de Burton, reposant autant sur un univers visuellement déconnecté de notre réalité (cf. ces pavillons bariolés dominés par un château gothique) que sur une absolue sincérité émotionnelle. Je me suis totalement reconnu dans cet adolescent mal dans sa peau, différent, socialement maladroit. Le film a par ailleurs confirmé mon admiration pour le travail de Danny Elfman. Les années 1990, pour moi, ont été viscéralement associées à Burton. J’ai voué un culte à Vincent (le court-métrage diffusé en avant-programme de L’Etrange Noël de M. Jack), à Ed Wood et à Mars Attacks! (que j’ai vu, à ce jour, une soixantaine de fois), et j’ai usé les disques des bandes originales (y compris celle de Howard Shore pour Ed Wood).

Malgré sa beauté formelle hors du commun, Sleepy Hollow fut une expérience plus contrastée – j’avais l’impression que Burton appliquait pour la première fois une formule sans risque, et s’inscrivait narrativement dans des standards hollywoodiens plus interchangeables. Voir mon idole se compromettre dans le spectacle anonyme de La Planète des Singes fut un véritable cauchemar. La période initiée par Big Fish (dont le final m’émeut énormément) aura à mon avis été en dents de scie : je trouve Charlie et la Chocolaterie et Les Noces Funèbres honnêtes, j’aime le caractère très personnel de Dark Shadows, Miss Peregrine et Dumbo alors que ces films semblent être globalement méprisés, je ne suis pas du tout réceptif à la série Mercredi ou à Alice au Pays des Merveilles malgré sa fantastique bande originale, et j’adore Sweeney Todd et Frankenweenie. J’apprécie enfin beaucoup de choses dans la suite de Beetlejuice, notamment l’avalanche d’effets pratiques et le gore cartoonesque ultra-généreux, mais ça n’a quand même pas le souffle de l’original.

Depuis quand travailles-tu chez MadMovies?

J’ai commencé dans le milieu du journalisme cinéma en 2002, et après avoir fait mes preuves avec des revues aujourd’hui disparues, j’ai été engagé en 2006 par Damien Granger, alors rédacteur en chef de MadMovies. Je lui avais pitché un concept d’interview mensuelle de compositeurs, et il avait adoré l’idée. Dans ce cadre, j’ai pu discuter avec Christopher Young, Bill Conti et bien sûr Danny Elfman. Ma participation a peu à peu pris de l’ampleur, notamment avec l’arrivée de Fausto Fasulo à la tête du magazine. En 2023, Fausto et le directeur de publication Gérard Cohen m’ont proposé de tenir un rôle de rédacteur en chef sur les hors-série, baptisés MadMovies Classic, dont le dernier numéro en date est consacré à David Lynch. Tout ceci reste pour moi assez surréaliste, car je suis un enfant de MadMovies.

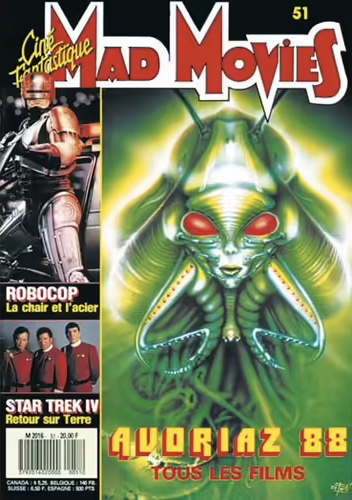

J’ai découvert la revue avec le numéro 51 (couverture Avoriaz 88, Star Trek IV et Robocop) à l’âge de 8 ans, et j’ai commencé à collectionner et à dévorer tous les numéros (ainsi que ceux du magazine Impact) à partir de 1991. Mes années les plus formatrices au niveau cinéphilique ont donc été influencées à égalité par MadMovies et par l’œuvre de Tim Burton (on peut au passage, ajouter celles de Steven Spielberg, James Cameron, David Cronenberg, Sam Raimi, John McTiernan et Peter Jackson).

Y a-t-il toujours un public pour les sites spécialisés en cinéma (comme nous) ?

J’espère, mais la visibilité n’est pas forcément équitable, et une logique d’actualité à court terme propre à Internet a peut-être déshabitué les lecteurs à rechercher des enquêtes de fond. Je n’ai pas envie de trop afficher mon pessimisme sur le sujet, mais la presse est en danger, que ce soit sur Internet ou sur papier, et ça ne concerne pas seulement les domaines culturels / spécialisés comme le cinéma.

Quelles sont tes inspirations et références musicales?

J’ai grandi avec John Williams, Jerry Goldsmith, Danny Elfman, Howard Shore et Basil Poledouris. Je suis incapable de rivaliser avec ne serait-ce qu’un demi-pourcent de leur génie, mais ils me donnent un cap à suivre d’un point de vue narratif. Il y a d’excellentes BO abstraites ou proches du sound design, mais je suis beaucoup plus sensible aux leitmotivs et au développement thématique. Après, le résultat dépend aussi des envies du réalisateur et des besoins du film. Certains projets s’adaptent bien à un traitement symphonique, d’autres pas du tout. Le principal est de réussir à insuffler une vraie trajectoire dramatique dans la bande originale, quel que soit le genre qu’on aborde. Pour revenir sur la galaxie Burton, Danny Elfman a été ma référence principale sur la musique du Complexe de Frankenstein. Je n’ai volontairement pas réécouté les scores avant de commencer à travailler, mais j’ai essayé de me souvenir de ce que j’avais ressenti en découvrant La Planète des Singes et Wolfman, dont le côté obsédant et gothique convenait parfaitement au documentaire.

La musique de film sort du cinéma pour envahir les salles de concert partout dans le monde. Comment vois-tu ces ciné-concerts en tant que compositeur de films et documentaires?

J’adore les concerts de musique de film, en particulier ceux qui limitent les extraits de films au strict minimum. Je suis beaucoup moins client des ciné-concerts, car la diffusion du film m’empêche de me concentrer sur la musique, les contrepoints, les orchestrations… J’ai eu la chance de voir Danny Elfman deux fois sur scène, mais aussi de filmer ses répétitions une journée durant. C’était prodigieux. Mes concerts de musique les plus marquants, dirigés intégralement ou en partie par les maîtres eux-mêmes : Ennio Morricone, John Barry, Joe Hisaishi, Howard Shore, Maurice Jarre, Patrick Doyle, Michael Giacchino, Michael Nyman… Je me souviens également d’un concert de John Williams à Paris interprété par le London Symphony Orchestra, une merveille. J’aime aussi beaucoup les concerts conceptuels. Jean-Michel Bernard, qui est un compositeur et un pianiste magnifique, a par exemple donné une série de représentations où il revisitait de nombreux standards de la musique de film avec une petite formation jazz. Damien Maric a créé à mon avis le concert le plus festif de l’histoire de la musique de film avec May The Fourth au Grand Rex, une expérience riche et interactive qui raconte une histoire parallèle aux trois trilogies entre les morceaux célèbres. J’ai enfin pu voir Philippe Rombi plusieurs fois, et on ne parle clairement pas assez de lui. Qu’il n’ait pas remporté le César pour Joyeux Noël est une honte, à mon avis…

Nous t’avons connu en 2012 lors de la sortie de l’excellent documentaire Ray Harryhausen: le Titan des Effets Spéciaux, un des mentors de Tim Burton. Avant, il y avait les magazines spécialisés, puis les making of de DVDs. Est-ce qu’il y a de plus en plus de documentaires sur l’envers du cinéma?

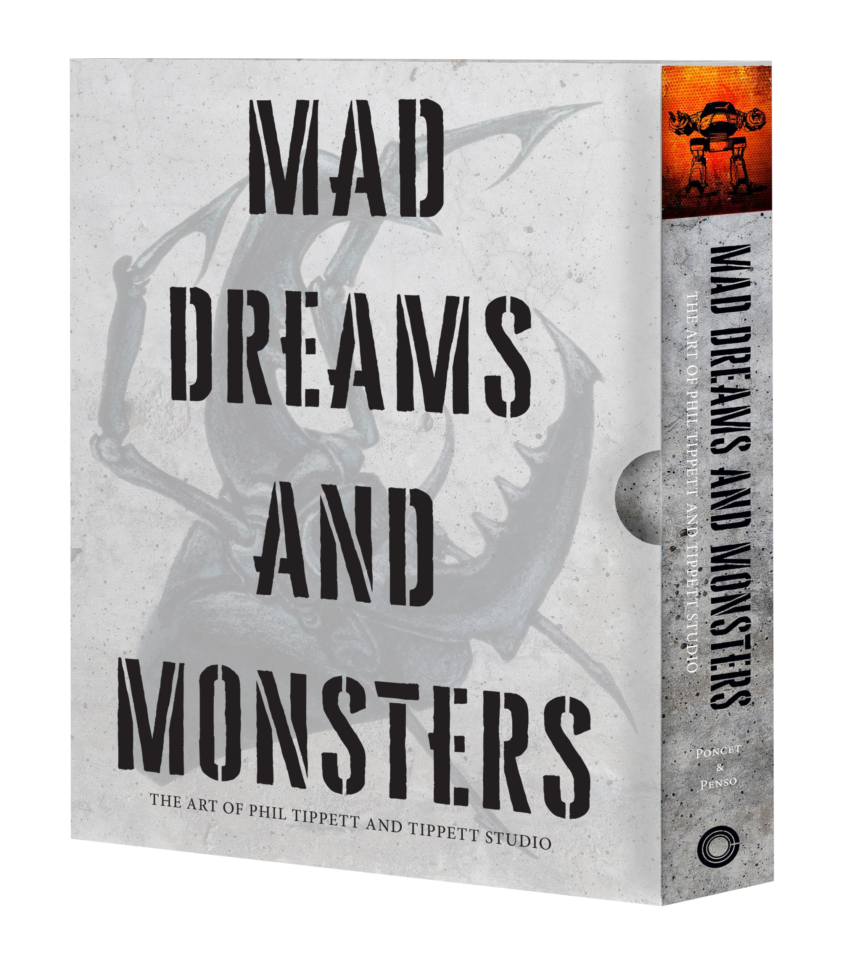

Il y a de plus en plus de documentaires sur le sujet, pour la plupart réalisés par des passionnés. On forme même une communauté internationale assez soudée. Je pense à Erik Sharkey à New York, qui a signé deux excellents docs sur Drew Struzan et Floyd Norman, à Christopher Griffiths, Eastwood Allen et Gary Smart en Angleterre, co-auteurs de Robodoc, Pennywise : The Story of IT et Hollywood Dreams : The Robert Englund Story, ou même à Christopher St John d’Imagine Entertainment, qui m’avait contacté pour que je l’aide en coulisse de Light & Magic, pour tout ce qui concerne Phil Tippett. Cette communauté s’étend aux podcasteurs et aux auteurs de livres sur le cinéma. Je pense à Jamie Benning, qui tient le fabuleux podcast Filmumentaries et a réalisé plusieurs fan-docs hallucinants, ou encore au maquilleur Howard Berger de KNB, qui a sorti son excellent livre Masters of Make-Up Effects en même temps que notre livre sur Phil Tippett, Mad Dreams And Monsters. Cette double actualité nous a rapprochés.

Sur quels films aurais-tu aimé avoir travaillé ?

En vrac et sans chronologie : Batman Le Défi de Tim Burton, La Ligne Rouge de Terrence Malick, La Mouche de David Cronenberg, Fail Safe de Sidney Lumet, Blue Velvet de David Lynch, Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, A.I. de Steven Spielberg et Starship Troopers de Paul Verhoeven.

- Doug Chiang: The Cinematic Legacy vol I & The Star Wars Legacy vol II

- Carlotta Films

- MadMovies

Merci à Alexandre pour nous avoir partagé ses différentes casquettes de journaliste, réalisateur de documentaires, compositeur et passionné de l’œuvre de Burton.